Hier finden Sie Limnoterra

MEta-information LIMNOTERRA

Impulse für Ökologie

Die Vereinten Nationen erklärten (nach der Dekade der Biodiversität) 2021-2030 zur Dekade der Wiederherstellung von Ökosystemen. Diese sollen gefälligst wieder ihre Arbeit tun!

Mehr CO2 binden,

sauberes Wasser bereitstellen,

daneben ein nettes Umgebungsklima

und natürlich Artenvielfalt

In der Googlewelt ist Umwelt grün und strahlend blau. Vielleicht sind die eigenen Sinne ja vertrauenswürdiger.

In der Googlewelt ist Umwelt grün und strahlend blau. Vielleicht sind die eigenen Sinne ja vertrauenswürdiger.

Ökologie ist komplex, verführerisch in ihrem Ganzheitsanspruch1, sperrig und auch widersprüchlich. Die Übersetzung ihrer Erkenntnisse in wirksame Maß-nahmen in jedem Fall anspruchsvoll.

Etwa wie Jura, Baustatik, automotive Lenkungssysteme & Biochemie. Solche Fachinhalte überlässt man, weil nicht öffentlichkeits- und medientauglich, be-rechtigterweise und gerne, Experten.

Themen, die weder auf der Titelseite der Zeitungen noch in Pushup-Nachrichten vorkommen. Dennoch von relevantem Inhalt.

Ökologie - nachgeordnet Natur- & Umweltschutz - funktioniert anders

Hörensagen, Meinung, Lehrmeinung, ungeordnete Fakten existieren widerspruchs-los nebeneinander, völlig überlagert von Verlautbarungen der Medien, politischen Newsrooms, Werbe- und Presseagenturen.

Ökologie wird nach

- ihrer jahrzehntelangen Marginalisierung

- plötzlicher Betroffenheit - wer nähme Klimawandel oder Insektensterben nicht ernst?

- nicht selten völliger Beliebigkeit in Sachfragen

zur Leerformel.

In diesem Umfeld fehlt zur Manipulation, angesichts institutionellem, politischem,

wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolgszwang, oft nur ein kleiner Schritt.

Die Fokussierung medialer Berichterstattung und öffentlicher Aufmerksamkeit auf weitgehend reine Gefühlsthemen (Reichweite statt

Inhaltsbreite & -tiefe) sowie einseitigen Nutzen den Menschen aus intakter Natur ziehen, zählt dazu.

Nachfolgend drei völlig harmlose, zur Kennzeichnung des Massenphänomens durch-aus typische Beispiele.

Hilft bei folgenden Beispielen noch Medienkompetenz?

1

Repräsentationslücke Ökologie - eine Zumutung.

Solche Maßnahmen, Bilder und Texte sind reine „Wohlfühlökologie“ (Wolfgang Ha-ber). Inhalte, die trivial bebildert - oft sachlich falsch - sind, aber professionell Emo-tionen ansprechen. Nicht ohne

Grund plädiert der genannte Autor für aufgeklärte Bildung nicht »Ein«bildung. Hard (1997) spricht in solchen Fällen von „Symbolischer

Ökologie“.

2

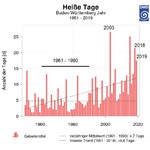

Im Kampf um Aufmerksamkeit neigen leider zunehmend auch Fachbehörden und Mi-nisterien dazu, Umweltdaten zu emotionalisieren, als wären diese ohne „Färbung“ nichts wert, oder gar zu verstehen.2

3

Wenn das Schule macht...

Fehler macht jeder - das ist nicht schlimm; der Ansatz im Grunde Tendenziöses ir-gendwie wissenschaftlich zu verkaufen schon.

Es scheint, als hätten Schwärme für virtuelle Politik zuständige Politikberaterinnen, Multiplikatoren & Quiz-Pädagoginnen ganze Arbeit geleistet. Endlose Infobroschüren-

& Zeitschriften Produktion und aufgeregtes Ringen um Deutungshoheit, statt die we-nigen essentiellen Fakten und die mit

kritischer Distanz getroffenen Abwägungen konsolidiert und koordiniert in die Öffentlichkeit zu tragen.

So ist es auch von begrenzter Nützlichkeit, wenn Fachbehörden eines jeden Bundes-landes sich aus demselben Datenpool bedienen und die Informationen - teils besser, teils schlechter (wohl abhängig vom Personalstand?) - jeweils gesondert veröffentli-chen. Zunehmend wird die Verbreitung der jeweiligen Wohlfühlagenda Presse- und Werbeprofi GmbHs übertragen. Die Verantwortung für Texte und Bilder liegt dann ausschließlich bei willlfährigen "meinungsstarken" Textproduzenten und Bilderagen-turen.

Was jeder schon glaubt zu wissen kann nicht falsch sein, und Widerholung schadet ja nicht.

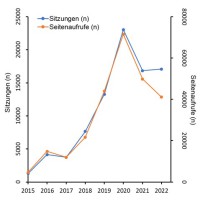

Zeitungsartikel Stuttgarter Mooswand 2015 - 2019. Fühlen Sie sich informiert, oder eben unterhalten?

Zeitungsartikel Stuttgarter Mooswand 2015 - 2019. Fühlen Sie sich informiert, oder eben unterhalten?

Qalifizierte pluralistische Einschätzung ökologischer Sachverhalte bedarf leider mehr, als den überstrapazierten gesun-den Menschenverstand (der den Nutzen für den Menschen immer absolut setzt) und ein dazu passendes wissenschaftli-ches Statement.

Jede der nachfolgenden Infos umfasst eine bis drei Textseiten und erfordert

daher 5 bis 10 Minuten Lesezeit, bietet aber mehr Fakten & Zusammenhänge, als etwa 40 Pressemeldungen der Süd-westdeutschen Medien Holding (siehe Info I) & andere Verlautbarungen zur gleichen Thematik.

Im Falle fehlerhafter Angaben bei Informationen und Faktenchecks freut sich Limno-terra über das Korrektiv kritischer Leserinnen & Leser und bessert umgehend nach.

Alle Betrachtungen beziehen sich auf Institutionen - nie auf Personen.

Absorbieren Moose Feinstaub? Ja! Zudem ist die vertikale Begrünung in Städten eine wichtige Zukunftsaufgabe. Mehrere Hersteller von Mooswänden bedienen sich allerdings Informationen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Eine einfache Sensitivitätsanalyse zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen. An der Stadt der Zukunft zu arbeiten, bedeutet nicht, Politik & Verwaltung nur Visionen zu verkaufen.

Are bryophytes able to absorb atmospheric particulate matter?

Yes, in any case! And further there is an absolute necessity for vertical greening of cities. But manufacturers information about benefits of several square meter moss-wall are not scientifically sound. An easy to understand sensivity analyses shows discrepancy between claim and reality.

Limnoterra_Moose_Feinstaub_2019.pdf

PDF-Dokument [210.9 KB]

Moose streichelnde Oberbürgermeister, ob in Stuttgart, Calw und anderswo, sind mittlerweile Publicity-Renner.

Moose streichelnde Oberbürgermeister, ob in Stuttgart, Calw und anderswo, sind mittlerweile Publicity-Renner.

Entscheidungsträger (parteiunabhängig) werden fachlich und neutral unterstützt.

Für die Themen grüne Infrastruktur, Luft-belastung und Klima gibt es dafür Politik-beratung, Umweltausschüsse,

Nachhaltig-keitsberaterinnen, Stadtklimatologie, Stadt-biologen und Fachjournalismus.

Leider Fehlanzeige!

Die Presse, Bundesministerien (BMBF und BMWi), selbst Wissenschaftssendungen bei denen Recherchearbeit noch zum Handwerk gehören sollte, wie Galileo, SWR2, oder der Deutschlandfunk titeln „mit der Power von 10 Bäumen“ oder „Citytree erzeugt Frisch-luft“.

Auch in aktuellen Fachbüchern zu nachhal-tiger Ökonomie erfahren Studierende der Biologie und Wirtschaftswissenschaften, wie

mit CityTrees und ihren ebensowenig wirk-

samen Kopien die Zukunft der Städte zu gewinnen ist. Hauptsache der Trend wird nicht verpasst.

Wie überall - so auch hier - übernehmen4 die Autorinnen die laufend angepassten Herstel-lerangaben zur Moos-Wunderwelt, ohne sich wenigstens ansatzweise mit grundlegenden Eigenschaften dieser Abteilung des Pflanzenreichs auseinanderzusetzen.

Die Unzulänglichkeit der Produktwerbung und verbreiteter Berichterstattung liegt in dem Glauben, dass das, was innerhalb weniger Minuten im Labor-Glaskolben gemessen wurde, auf den Realbetrieb (Moosaktivität im Tages-/Jahresverlauf) hochskaliert werden könnte.

Dies funktioniert in der Biologie/Ökologie - Lebewesen sind keine Filtermatten, auch wenn Jungforscher bis hin zu Professoren das so sehen - nicht.

Darüber hinaus wird der "Quasi Inneren Oberfläche" von Moospolstern und verschiedenen Photokatalyse-Konstruktionen - die von Umgebungsluft nie erreicht werden - dieselbe Wir-kung unterstellt, wie äußeren Oberflächen (etwa der Blätter der Bäume) und dies werbe-trächtig in Szene gesetzt. Der medialen Aufmerksamkeit und dadurch explodierenden Pro-duktentwicklung dürften keine Grenzen mehr gesetzt sein, würde der Jahresgrenzwert für Stickoxide der WHO (10µg/m³) in nationales Recht überführt.

Der Wunsch der Gesellschaft nach grüner Innovation ist mittlerweile so stark, dass die ent-scheidende Frage, in welcher Größenordnung reaktiver Stickstoff/ Feinstaub durch das Pro-dukt aus unserer Atemluft verschwindet, gar nicht erst gestellt wird. Warum auch, nach Ein-gangsbotschaften wie „Citytrees, so gut wie 275...oder wenigstens von 10 Bäumen“ oder "nur 2x2 Meter groß, aber mit der Oberfläche einer ausgewachsenen Buche". Was lässt sich schon gegen Bäume einwenden? Seit 2023 haben 9m² denselben Effekt wie 91 Bäume.

Dies ähnelt dem verbreiteten Umgang mit Kindern, deren Fragen man nicht beantworten kann (oder will) und sie dann ablenkt. Ist ein soches Geschäftsmodell, mit dem Stadtverwal-tungen und exzellent besetzte Förderausschüsse von Bundesministerien über den Tisch ge-zogen werden, tatsächlich smart?

Die Herausforderung der nationalen Bioöko-

nomie „Potenziale...innerhalb ökologischer Grenzen zu erkennen und erschließen“, sollte ernsthaft angenommen und nicht an einen grünen Markt, der jegliches Wunsch-denken bedient, delegiert werden.

Einmal mehr lässt dieses Beispiel die tra-ditionelle Ökologie-Blindheit technisch-wirt-schaftlich orientierter Bioökonomie-Förder-gremien durchscheinen.

Da wir in der Klima- und Umweltdebatte Zukunft antizipieren müssen, sind Markt-lösungen (die "reagieren" nur) nicht unbe-dingt hilfreich.

Fazit

Das Beispiel zeigt, dass

- medial aufgeladene Hypes & Trends selbst wissenschaftliche Kreise von der Durchdringung einer Sachfrage ablenken

- Millionen an Fördermitteln auf diese Weise unproduktiv verpuffen

- bunte Nachhaltigkeitslabels zunehmend wohlfeil und beliebig werden

- sich Politik und Wissenschaft stark durchdringen - die Notwendigkeit einer Abgrenzung auf wissenschaftlicher Seite (Projektfinanzierung!?) häufig nicht gesehen wird

- so die Zukunft nicht zu gewinnen ist

Ergänzung zu Info I

Auffällige Parallelen (zu Mooswänden), wie Millionen an EU-Förderung für eine wissen-schaftlich nicht plausibilisierte Technik, gaben Anlass für die folgende Ergänzung.

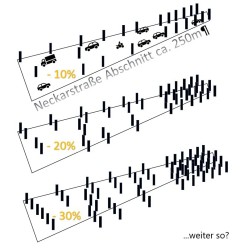

Die Grafik zeigt alternativ zu kollabierten Mooswänden eingesetzte technische Maß-nahmen, um EU Grenzwerte auf einem Stuttgarter Straßenabschnitt einzuhalten.

23 Filtersäulen, ganz ohne Moose, scheiden Feinstaub & Stickoxide aus der Atmosphäre ab. Die modellierte Minderungs-Effizienz nach Herstellerdaten beträgt 10%.5

Auf einen Simulationswert von 5-10% Feinstaub (PM 10) Minderungs-Effizienz am Neckartor kommt auch eine 2,50 Meter hohe (Passiv)Mooswand mit etwa 4 m² Moosfläche

(MoosTex von Züblin/Helix/DITF). Auch diese

Hersteller beziehen sich auf die gleichen fragwürdigen Grundannahmen wie die Hersteller der Citytrees (siehe Info). Gefördert vom Bundesminis-terium für Wirtschaft und

Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Mit Einsatz von Moosen hätte sich die Fa. Mann & Hummel demnach einen Luftdurchsatz von 14.500 Kubikmetern pro Stunde je Kubus-Filter sparen

können.

Auch Fachmagazinen wie das für Architek-ten, Planer und Bauingenieure (bba) könnte auffallen, dass - vergleicht man die Metho-dik -

wenigstens eines der wissenschaftlichen

Simulationsergebnisse völlig aus der Luft gegriffen sein muss.

Der Kampf von Don Quijote gegen Entropie. Städtische Luftverschmutzung beruht auf ei-nem Emissions- und keinem Immissionspro-

blem! Kostenintensive „traditionelle End-of-the-pipe-Maßnahmen“ sollte heute kein Ver-kehrsministerium, keine Stadtverwaltung oder Fachbehörde mehr propagieren.

Industrie und weltweit führende Forschungseinrichtungen (Fraunhofer) stellen natürlich alles zur Verfügung, für was bezahlt wird. Wunschdenken von Politik und Verwaltung bestimmen die Mittelfreigabe. Auf eine unabhängige Prüfung, seien die Grundannahmen auch noch so fragwürdig, wird verzichtet. Schließlich sind Fachleute am Werk.

Wie steht die Stadt Stuttgart eigentlich zu ihren lokalen Trinkwasserressourcen?

Damit ist weder Bad Cannstatter Mineralwasser im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 gemeint, ebenso wenig der Bodensee, oder Wasser aus dem Donauried.

Das Beispiel Stuttgarter Wildparkseen zeigt, wie schwierig es ist, Nachhaltigkeit im deutschen Wassersektor konkret werden zu lassen. Der permanente Eintrag von Straßenablauf in ein Wasserschutzgebiet - Stuttgarts einzige lokale Trinkwasserres-source - ist seit Jahrzehnten kein Thema. Mit Gewässerschau & Saprobiensystem sind entsprechende stoffliche Belastungen nicht zu erkennen. Auch der Blick vom Stuttgarter Kessel hoch zum schön bewaldeten Stadtrand ist meist verklärt.

Limnoterra_Grenzwerte_Chlorid_2019.pdf

PDF-Dokument [109.6 KB]

Weitere Informationen s. Parkseen Stuttgart.

Ökologische Zeigerwerte, Indikatoren für Gewässer- und Luftbelastung, Zeiger für den Klimawandel - kaum eine Pflanzenart, die dem Anwender nicht Hinweise auf bestimmte Umweltzustände geben soll.

Der Nachteil: Es handelt sich um reine (Experten)Einschätzungen. Eine empirische Überprüfung fehlt meist ebenso, wie Angaben über die Güte des Indikators. Eine Indikatorarten-Analyse hilft.

Limnoterra_Indikatorarten.pdf

PDF-Dokument [197.6 KB]

Bei Berechnungen von Bestandeszeiger-werten (Ellenberg et al. 1992) ist zu be-rücksichtigen, dass die jeweiligen Pflanzen-Zeigerwerte untereinander hoch korrelieren.

Besonders betroffen sind folgende:

Stickstoff/Feuchte (rSP = 0,40)

Stickstoff/Licht (rSP = - 0,37)

Feuchte/Temperatur (rSP = - 0,21)

rSP: Spearman Rangkorrelations-Koeffizient

Dies gilt ebenso für Bestandes-Werte,

nur in meist schwächerem Maße.

Interpretationen auf der Basis solcher Berechnungen im Zusammenhang mit Vegetations-, Klimawandelmonitoring, oder Bestimmung von Stickstoffeintrag-Grenzwerten u.a. Critical loads/levels (z.B. Englisch & Karrer 2001) sind daher nicht zwangsläufig schlüssig.

Während Vegetationsdaten in Fülle vorliegen, fehlen - immer schon - unabhängige Standort-daten, die aus der "Sicht (Relevanz)" der jeweiligen Artengruppe (Epiphytische Flechten ≠ höhere Gefäßpflanzen/Wiese ≠ Baumschicht/Wald) zu erheben sind.

Warum eine identische Skalierung (Zeigerwerte), für hochvariabel auf geringste Veränder-ungen der Feuchteverhältnisse reagierende Moose/Flechten analog der „quasi

homöostati-schen Gefäßpflanzen“, praktiziert wird, erschließt sich Limnoterra nicht. Neben der Variabi-lität spricht auch die unterschiedliche Periodizität (Jahreszeit) von Latenzzuständen

dieser

ökologisch inkongruenten Artengruppen gegen die stereotype Ausweitung der Zeiger(mittel-wert)ökologie. Bei Zeigerwerten für Moose und

Flechten besteht dasselbe für Blütenpflanzen beschriebene Problem ihrer Nicht-Unabhängigkeit.

Andererseits sind Zeigerwerte und Zeigerpflanzen, das einer breiten Öffentlichkeit wohl am besten zu vermittelnde Sujet praxisorientierter Pflanzenökologie. Vielleicht, weil Pflanzen uns auf diese Weise irgendwie von Nutzen sind - und sei es, dass uns auf diese Weise eine Annäherung an die Natur gelingt.

Hochredundante Daten aus Klima-Modellierungen in ungeeignetem Maßstab ohne modi-fizierende Standortbezüge erweitern unser Verständnis vegetationsökologischer Zusam-menhänge kaum.

Beispiel zur Ermittlung von Indikatorarten für Artenreichtum im Grünland.

Limnoterra_Zukunftsversuch.pdf

PDF-Dokument [134.5 KB]

1. Politik und Gesellschaft wollen Dekaden Entwicklungs- und Umsetzungsflaute im Energie-

& Mobilitätssektor aufholen

2. Organisationen technischer Forschung (s.o.) und neu erstandene Kompetenzzentren für

Naturschutz und Energiewende und schnelle CO2-Zertifikate zeigen, wo es langgeht

3. Naturschutzverbände können es sich nicht leisten, in der Debatte Umwelt- vs. Natur-

schutz zerrieben zu werden und ducken sich unter die Fittiche der Politik - oder ganz weg

4. Wissenschaft kann nicht anders, als zunächst hohen Forschungsbedarf anmelden

Ein angemessener Umweltdialog angesichts der Jahrtausend-Transformation ist zwar etwas anderes, medienpolitisch liegt die Energiewende aber in bereits ziemlich trockenen Windeln.

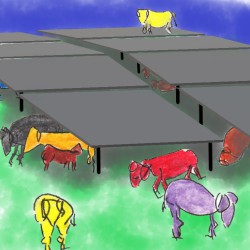

Dass im ländlichen Raum erstmalig der Mensch (Photovoltaik) mit der Vegetati-on um den Faktor Licht konkurriert, wird wegen der öffentlich ausschließlich geführ-ten Machbarkeitsdiskussion kaum antizi-piert.

Finanzielle Förderung von AgriPV zielt fast ausschließlich darauf, die Einsatzbereiche von Photovoltaik auszuloten und auszureizen.

Natürlich besteht Ingenieurskunst darin, zu ent-wickeln und nicht Vorbehalte zu sammeln. So zeichnet sich der breite Forschungsstrom u.a.

dadurch aus, dass erkannte nachteilige Effekte - ein Forschungsbeiprodukt - meist wegge-wogen werden. So war es - ganz analog zu Sturm und

Drangzeiten der Kernenergie-For-schung, ein Leichtes, bestehende Probleme, wie das der Endlagerung, oder der Kommuni-kation zum Restrisiko, zu egalisieren.

Häufig geschieht dies über Wissenschaftsdisziplinen hinweg. Kurios, wird es etwa, wenn Ingenieureure/Techniker anfangen biologische Unbedenklichkeitsargumente zusammen-zuklauben.6

Universitäten, privatwirtschaftliche Forschungsinstitute, Umweltschutzverbände, viele Wis-senschaftsdisziplinen und selbst Tierhalter, die kleine Schafrassen, die besser unter die Module passen, propagieren, sehen sich in der PV-Förderkulisse verpflichtet die eigene Disziplin ins rechte Licht zu rücken.

Das derzeitige (Wohlfühl)Narrativ lautet etwa so: Wir haben nun die Möglichkeit, Strom, Le-bensmittel (und Artenschutz) auf der gleichen Fläche zu realisieren. Außerdem machen Ver-dunstungsschutz und Bewässerung Landwirtschaft unter PV in Zeiten des Klimawandels besser technisch handhabbar. Positiv denken wird in Krisenzeiten Staatsräson.

Warum nicht differenzierter - anders als gestern?

Alles was (Sonnen)licht braucht, braucht Platz!

Es versteht sich von selbst, dass PV-Module nicht auf ertragreiche Böden gehören.

Grenzertragsflächen sind hingegend häufig von hoher Relevanz für den Artenschutz.

Unter PV-Modulen

- erhält sich kein artenreiches Grünland

- verringert sich Insektenvielfalt

- gelingt keine Netto-CO2-Bindung auf Moorstandorten

- bleibt Seegrund (Baggerseen) unbewachsen

- führt zu Ertragseinbussen bei allen (flächenbedeutenden) Getreidearten

Dies wären fünf Hypothesen für Forschungsvorhaben, die von wissenschaftlichen Einricht-ungen nur noch ausgewogen falsifiziert werden müssten.6 Bislang liegt der Fokus der Beur-teilung von Agrivoltaik bei den ökonomischen Parametern (Pflanzen)Massen- & Energieer-trag unter Berücksichtigung des globalen Erwärmungspotentials. Wie Natur- bzw. Biodiver-sitätsschutz hier einzupreisen sind, ist weder klar, noch berührt es uns, in krisenhafter Zeit.

Bei der Einführung neuer Technologieen steht eine ernsthaft betriebene Vorsorge gewöhnlich hintenan.

Bei der Einführung neuer Technologieen steht eine ernsthaft betriebene Vorsorge gewöhnlich hintenan.

Echter Umweltdialog heißt, eine ungeschön-te Gesamtrechnung aufzumachen, wonach klar wird, mit welchen Verlusten bzw. nach-teilig

umgestalteten Offenland-Lebensräu-men Energieautarkie erkauft wird.

Winwin und Mehrwert, kann - muss aber nicht immer sein.

Gesellschaft entscheidet zur Abwechslung einmal als informierter Souverän und muss im Nachgang keine Volksentscheide zu Bio-diversitätsverlust und Bienensterben bemüh-en, sondern erkennt ihren eigenen Energie-hunger als entscheidenden Treiber bei der Gestaltung der zukünftigen Techno-Natur-Landschaft.

Mutige und vernetzt denkende Politiker, Ingenieure und Wissenschaftlerinnen, die Techno-logien nicht einfach 'disziplinär

durchwinken' wären gerade jetzt gefragt. Leider werden

aber wichtige (unpassende) landschaftsökologische Fragen nicht einmal mehr gestellt.

Über Dekaden von bürgernahen Politikern als Blümchen- und Käferzähler belächelt, „wissenschaftlich diskret“ abserviert (...kein Renommee fürs Uni-Ranking), in unbe-

darften Beiträgen (...es summt und brummt im Streuobstland) noch geduldet, ge-

gängelt (aber Expertinnen!), ermahnt, sich doch einfacher auszudrücken (...niemand versteht sie), fließen nun Krokodilstränen um die Letzten ihrer Art.

Hat sich etwas geändert? Eingesetzte Haushaltsmittel werden erhöht, zuvor geschleifte Stellen „neu“ besetzt und AK-Kompetenzzentren gefeiert. Die - nimmt man absehbare ökologische Veränderungen ernst - dringend gebotene Professiona-lisierung, Anerkennung und Verstetigung eines kritischen Naturschutzes ist kein Thema. Stattdessen Inszenierung und Initiatitivenflut.

Limnoterra_Artenkenner_2019.pdf

PDF-Dokument [153.8 KB]

Sind nicht zehntausende BiologielehrerInnen ArtenkennerInnen in spe, die Artenkenntnis praktisch vermitteln würden, gäbe es dafür ein Zeitkontingent?8

Beispiel BISA (Biodiversität im Schulalltag).

[COVID-19 als Chance für (Wieder)Etablierung biologisch-ökologischer Fachinhalte "life-off-line" in der Schul-Nahumgebung, mit Sicherheit(sabstand) in frischer Luft. Das Thema ge-hört auch deshalb an die Schulen, damit Kinder, die in wenigen Tagen 100 Arten - etwa der Inhalt der gezeigten drei Faltblättchen - lernen, ihren Eltern die neuerworbenen Kenntnisse vermitteln könnten]. Ist das Thema mittlerweile überholt?

Die praktische Seite - Hauptsache zertifiziert!

Kann die eingeführte Zertifizierung von Artenkennerinnen (Artenolympia - Bronze, Silber, Gold) unzureichende Arten- & Standortkenntnisse auffangen?

Nach einem Bachelor- bzw. Masterstudium erst mit einem kostenpflichtigen Zertifikatskurs bei Umweltakademieen, Naturschutzverbänden und privaten Planungsbüros für öffentliche Aufträge

als Auftragnehmerin in Frage zu kommen, stellt klar, dass Artenkenntnisse nicht zum Bildungskanon zählen und outzusourcen sind.8

Was kostet Bio-Wissen?

- Eine Handvoll Wassermoose € 240 (Hessen)

- Tiere, Pflanzen & Wohlleben € 589 (Rheinland-Pfalz)

- Feldbotanik Basiskurs € 1260 (Baden-Württemberg)

- Heuschrecken ......

- ...... ......

- Vegetationsanalyse & Feldbotanik € 8000 (Schweiz)

Die akademische Seite - Basiswissen!

Wenn sich hingegen akademische Lehrstuhlinhaber mit dringlichen Erfordernissen der ÖkologInnen-Ausbildung beschäftigen, stellen sie andere Themen wie

- Personalprobleme - welches Wissen kann bei ÖkologInnen vorausgesetzt werden?

- Begriffsprobleme - besteht über den Gebrauch fundamentaler Begriffe Konsens?

- Allg. Kenntnisprobleme - was wissen wir, bzw. können wir wissen?

in den Mittelpunkt. Und es geht um eine bessere Integration zwischen Grundlagenökologie und Angewandter Ökologie.

In Bildungs- und Umweltministerien sollte man ein Gespür dafür haben, worum es im Kern geht und bildungspolitische Fliehkräfte nicht stärken, sondern sie eingrenzen.

Nimmt man Ökologie ernst, belässt man sie, mit nach beiden Seiten entschieden verbes-serten Lehrplänen und Fachdidaktik im Kern des Bildungssystems und schiebt sie nicht in die Bildungsperipherie aus Umweltakademien, Naturschutzverbänden und Planungsbüros.

Die angemessene Bildungsbreite für Ökologinnen

Biol. Basiswissen = learning science; Artenkenntnis ist hiervon ein wichtiger Teil9

Prozesswissen = doing science

Wissen über Biowissenschaften = learning about science

1

Schwarz, A. E. (2001): „Ganzheit“ in der Ökologie - die Geschichte einer seduktiven Idee.

Ber. ANL 25. 49 - 60.

2

An dieser Stelle Beispiele aus Politik/Werbung anzuführen, erübrigt sich; selbst der in

der Sache engagierte Rapper Thomas D der Fantastischen Vier knallt uns in einem ARD-Beitrag mit den Worten „Ich liebe Wiesenblumen“ einen Strauß auf den Tisch, der alles andere als Wiesenblumen enthält. Sind die zwischenzeitlich zu selten, oder heiligt der

gute Zweck die Mittel?

Druck- und Internetmedien, Parteien, Kirchen und öffentliche Einrichtungen greifen wahllos auf glat-te Ästhetik getrimmte Bilderagentur-Produkte zurück. Gleichzeitig mit den

Bildern werden die teils unsäglichen Vorstellungen von wilder Natur, intakter Umwelt und unserem gelingenden Leben darin übernommen. Ob mit

solchen schrägen Bildern im Kopf nicht auch das Denken in Schieflage kommt?

Hard, G. (1997): Was ist Stadtökologie? Argumente für die Erweiterung des Aufnahmehorizonts

ökologischer Forschung. Erdkunde, 51. 100 - 113. „Vor allem produziert gute Wissenschaft Nichtwissen und stellt z.B. fest, daß etwas auf diese oder jene Weise (oder auch überhaupt) nicht zu

erreichen ist.“

Der Autor plädiert u.a. dafür, dass Ökologen sich eher als unabhängige Beobachter und Evaluierer von Politik und Administration betätigen sollten, weniger als ihre verständigen

Berater.

Nicht nur für Ökologinnen, sondern offensichtlich auch für - so der Anspruch - ernsthaft beratende Institutionen wird die (urprünglich gesuchte) Nähe zur Politik irgendwann frustrierend.

Beispiel

Der Deutsche Rat für Landespflege im Jahr 2022:

„Nach 60 Jahren stellt der Rat nun seine Tätigkeit ein, dies vor dem Hintergrund des Verlustes seiner finanziellen und damit seiner fachlichen Unabhängigkeit und auch angesichts einer Vervielfachung von Institutionen und Beiräten, deren Politikberatung zunehmend ungehört verhallt.“

„Regierungsamtlich ausgelobte Themen werden heute eher ergebnisdeterminiert vergeben. Als unab-hängiges Gremium äußerte sich der Rat stets nur der recherchierten Faktenlage verpflichtet.“

3

So heist es auf den der Firmenwebsite, „Horizont 2020 ist das weltweite größte Innovations-Förder-programm, das vorrangig auf herausragende, innovative klein- und mittelständische Unternehmen abzielt, die großes vorhaben. Green City Solutions hat die internationale Jury mit der Kombination aus Biologie und Technologie überzeugt und sich (...) die höchste Förderstufe sichern können.“

Es geht nicht darum, Startups Forschungsinstitute und größere Bauunternehmen zu demotivieren, oder bloszustellen. Ein jeder darf Fördermittel einwerben und verkaufen was er will. Wer auf Wissenschafts-Mythen setzt, befindet sich zudem in

bester Gesellschaft und bleibt jahrelang auf dem Markt. Auch in den nächsten Jahren werden Citytrees aufgestellt werden. Schon deshalb, weil dadurch Handeln ohne echte

Konsequenzen (greenwashing) für Stadtverwaltungen und Firmen bestechend einfach wird.

U.U. werden sie in Zukunft sogar im CO2-Emissionshandel monetarisiert.

Aber, wieviel Vertrauen in innovative biologisch-technische Problem-Lösungen und Fachexpertise sind hippe Unternehmer/Gutachter (Verdienst), Wissenschaftler (Forschungsmittel),

Politiker/Journalisten (Öffentlichkeit) bereit zu verspielen? Offenbar hat jeder etwas zu verlieren, wenn solche Produkte nicht gehypt werden. Fragen wie „was sind die Kollateralschäden, oder,

was sagt das über unsere Handlungs-fähigkeit bzgl. Luftbelastung und Klimawandel?“ stellen sich nicht.

Als unabhängige Gutachter firmierten auf der Hersteller-Website noch bis vor kurzem das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der TÜV-Nord (Firmen & Sponsoren). Leuchttürme der Solidität.

Ein Amsterdamer Ingenieurbüro führte 2019 eine

Wirkungssimulation von acht City Trees auf Basis der Herstellerangaben durch (keine Wirkung) und leistete das, was Aufgabe der Hersteller, Förderinstitutio-nen, Fachbehörden oder

Universitäten gewesen wäre, zumal öffentliche Mittel fließen und der öffentliche Raum damit zugestellt wird.

Warum die schon immer in städtischen Scherrasen wachsenden Moose weniger Stickstoffverbindungen aufnehmen (Sedimentation) und verstoffwechseln sollten, als die nicht-adaptierten Moose auf

vertika-len Trägermodulen, die zudem die Durchlüftung in der Stadt behindern, bleibt unklar, da innovative Hersteller sich mit Existierendem nicht beschäftigen - es nicht sehen - von kennen ganz

zu schweigen.

Moose leben in einer oberflächennahen Grenzschicht (mm, cm), die mit der Atmosphäre,

wie wir sie wahrnehmen, nichts zu tun hat. Ihre "Wirkungen" beschränken sich auf die mikroklimatische Stabi-lisierung ihres spezifischen Lebensraums. Sie tragen nichts zur Verbesserung unseres

Lebens(Atmungs)-

umfeldes in 1,70 Meter Höhe bei. Indem man sie - neueste Entwicklung - über Ventilatoren durchströmt wird eben diese Grenzschicht zerstört und damit ihr selbst geschaffenes

Mikroklima.

Eine wissenschaftliche Publikation und aussagekräftige Daten über Wirksamkeit und - nicht vollständig

auszuschließender - Praxistauglichkeit, wäre der richtige Weg aus dem Mooswanddilemma, welches durch massenhafte mantraartige Berichterstattung am Flackern gehalten wird. Anscheinend

ist seit nun bald 20 Jahren (Frahm, J.-P. & M. Sabovljevic 2007: Feinstaubreduzierung durch Moose. Immissions-schutz 4. 152 - 156) niemand in der Lage, einen wissenschaftlichen Nachweis über die

Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit von Moos-Luftfiltern in Städten zu erbringen.

Stattdessen der permanente Verweis auf realitätsferne, unzulängliche - von Fördergremien und Käufern nicht einschätzbare - Laborexperimente.

Wenn ökologische Wissenschaft sich bei kritischen biologisch-technischen Fragen vornehm zurückhält (Liegt ihre oft beklagte

Bedeutungslosigkeit auch in ihrem ambivalenten Verhalten?), sogar ihren guten Namen dafür hergibt und grüne Heilsversprechen auf unbedarfte Politik und Verwaltung trifft, bleibt es Künstlern

wie Gerd Schinkel vorbehalten das

Phänomen zu entzaubern. Noch verstehen selbst Kinder seine rhetorische Frage „Gibt's für Bäume denn Ersatz?“.

Demnächst werden sie wohl darauf antworten, „ja, Citytrees“.

4

Vielleicht ein Hinweis darauf, dass vielen RedakteurInnen oft die nötige Zeit fehlt, hinter Kulissen zu blicken. Gerade im

Falle fehlender Transparenz sollten sich öffentliche Medien gegen Vereinnahmung durch Wirtschaft und Politik wehren. Artikel sind dann eben nicht mehr exklusiv und brandaktuell,

dafür fundiert und lesenswert. Wenn Buchautoren wie Jule Bosch & Lukas Bosch sich noch im Jahr 2021 (Buchtitel: Ökonomie. So retten führende Unternehmens*aktivistinnen unsere Zukunft. Campus

Verlag. 279 S..) denselben Bären aufbinden lassen, wirft dies kein gutes Licht auf die Recherchefähigkeit und

- willigkeit der vielschreibenden Zunft.

5

Abschlussbericht

der Fa. Mann & Hummel an das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Eine

messtechnisch aufwändige Kampagne, bei der Konzentrationsunterschiede NO2/PM10 im Bereich weniger Mikrogramm/m³ in der bodennahen Luftschicht nachzuweisen waren.

- Waren (und sind) die Mess-Sonden, die nur wenige Meter von den Filtersäulen mit einem Volumen-strom von 14.500 Kubikmetern/Stunde entfernt standen (stehen), außerhalb deren Einflussbereich und lassen sich mithin die Ergebnisse als Umgebungswerte bezeichnen? Falls nicht, was bedeuten die politisch propagierten und danach medial 1000fach kolportierten Messwerte für NO2/PM10 dann eigentlich?

- Die Mittelwertvergleiche - ohne Filteraktivität vs. mit Filteraktivität - beruhen auf einer hohen Zahl (n) An- und Abschaltzyklen. Bei derart hohen Freiheitsgraden (z.B. NO2: 3245) wird fast jede Paardifferenz irgendwann statistisch signifikant. Wurde die Zahl der Messzyklen vor Versuchsbeginn festgelegt, oder so lange gemes-sen, bis das gewünschte Signifikanzniveau schließlich erreicht war?

Es bleibt die Frage an das Ministerium für Verkehr und die Stadt Stuttgart zur Aussagefähigkeit der Untersuchungen, aber auch hinsichtlich der Relevanz der Ergebnisse angesichts des Aufwandes, Schadstoffwerte entlang eines kurzen kanalartigen Straßenabschnittes um wenige Mikrogramm abzusenken. Bei allem Respekt für innovative Technik - ab einem gewissen Punkt, der erreicht ist, fängt man an die Atmosphäre zu filtern - sollte über Geld-Verbrenner und die Entkopplung von Umwelttechnik und wissenschaftlicher Evidenz nachgedacht werden. Die Annahme (Ingenieurs)Wissen-schaft regelt dies selbst, ist irrig. Die Binnenlogik: solange Geld fließt und der Bund der Steuerzahler nicht moniert, muss etwas dran sei. Daher läuft ein jeglicher Einwurf komplett ins Leere.

Zweifellos wurde das politische Ziel zu 100% erreicht, wenn etwa die FAZ den Vorgang als Erfolgs-

geschichte bezeichnet. Wie bei den Citytrees erfolgte eine EU-Förderung in Millionenhöhe und das Produkt ist als Exportschlager gesetzt.

- Auto Motor Sport (Stuttgart) vergibt den silbernen Preis

- Politik gratuliert sich erwartungsgemäß selbst

- Die Haltung von Fachbehörden - nichtöffentlich

Europäischer Gerichtshof (Juni 2021): Nach EU-Recht haben deutsche Entscheidungsträger jahre-lang zu wenig getan, um die Bevölkerung vieler Städte (u.a. Stuttgart) vor dem Luftschadstoff Stick-stoffdioxid zu schützen.

6

So dürfen Förder-Anträge natürlich nicht gestellt werden. Auf die Frage, ob PV-Anlagen ökologisch wertvolle Flächen zerstören, lieferte die Fraunhofer-Gesellschaft bereits die Antwort „Nein, ganz im Gegenteil, gewöhnlich fördern sie die Renaturierung“. Biodiversität nimmt unter PA-Anlagen grund-säzlich zu, eingezäunte Solarparks sind gut für Bodenbrüter und sie fördern durch Beschattung die Wiedervernässung (als ob Wiedervernässung ohne Vegetationswachstum irgendeinen Sinn ergeben würde) der Moore.

Damit wären die Probleme des Natur- und Artenschutzes durch neue PV-Biotope

gelöst.

Jetzt sind diese nur noch in einen Biotopverbund einzuplanen. Natürlich lassen sich neben PV-Anlagen, Blühmischungen ausbringen, Steinhaufen und Hecken anlegen. Ob diese

Allzweck-Ausgleichsmaßnah-men in einer landschaftlichen Kontinuität stehen? Das Bundesamt für Naturschutz

(BfN) regt Begleitfor-schung an.

Dass AgriPV mit Kulturpflanzen wie Hopfen oder Roter Johannisbeere funktioniert, ist unmittelbar

einsichtig, da der ursprüngliche Wuchsort dieser Arten Wälder sind. Bei hochproduktiven flächen-bedeutsamen sonnen- und wasserhungrigen Kulturpflanzen dürfte das "Doppelte-Ernte-Credo"

hin-gegen schnell an Grenzen stoßen. "Das Dreifach-Ernte-Credo" (+ Naturschutz. Wer bietet mehr?)

klingt einfach zu märchenhaft, als dass in einer Zeit dramatischen Biodiversitätsrückgangs dieser aus-gerechnet durch Technologie, deren Zielorientierung unser Zukunftsbedürfnis ist,

aufgehalten werden könnte.

Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft zeigt gut nachvolllziehbare exprimentelle Studien,

wonach die Ertragseinbußen (Getreide, Kartoffeln...) lediglich bei ca. 10% anzusetzen sind.

7

Sind nicht zwangsläufig Artenretter.

8

Ein Fachinhalt, der mit Bildender Kunst, Musik und dem Lesen das gleiche Schicksal teilt, nämlich, wenn bundesweit die Leistungen in naturwissenschaftlichen Kernfächern abfallen, entbehrlich zu werden. Dabei sind dies die Fächer, die uns erden und eine differenzierte Beziehung zur Welt (nicht nur, dass man diese durchdringt, um sie zu nutzen) aufbauen lässt. Ein (Weg)Fallenlassen zeitlich konkurrieren-der Inhalte (s.o.) scheint in der Bildungsdiskussion weniger ein Tabu zu sein, als die Frage, wie weit es um Verständnis und Fachdidaktik in Mathematik, Physik und v.a. Chemie bestellt ist. Hat man zu diesen Fächern einen guten Zugang, warum verzichten Lehrerinnen auf ein wenigstens doppelt so hohes Gehalt außerhalb der Bildungseinrichtungen? Idealismus?!

9

Gehört in Form umfassender Exkursionen ins (überfrachtete) Grundstudium, damit wenigstens Biolo-ginnen noch Kompetenzen (Bushcrafter,

Wildkräuter-Powerfood-Professionals und Baumversteher

füllen diese klaffende Repräsentationslücke bei den Verlagen und in der Wahnehmung der Öffentlichkeit mittlerweile) im Umgang mit der Vielfalt der Organismen entwickeln (unabhängig von späterer

Speziali-sierung).