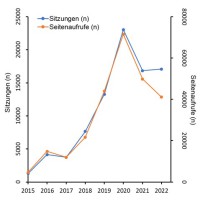

Hier finden Sie Limnoterra

MEta-information LIMNOTERRA

Epiphytische Flechten

Flechten sind eine Lebensgemeinschaft zwischen Alge(n) und Pilz(en). Wie an-dere Organismen, zeichnen sich Flech-ten durch eine ihnen eigene Farben- und Formenvielfalt aus.

Es gibt eine Fülle an Übersichts-Infor-mationen zu dieser Organismengruppe. So beschränkt sich diese Seite auf spe-zielle Fragen (mehr Fragen als Antwor-ten) zur Ökologie der auf anderen Pflan-zen aufsitzenden - epiphytischen - Flechtenarten.

Kost und Logis

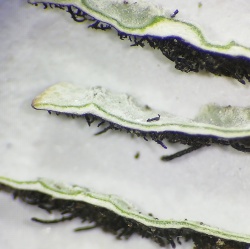

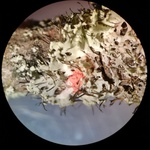

Den Begriff symbiontische Lebensge-meinschaft aus Alge(n) und Pilz(en) verdeutlichen die Querschnitte der Furchen-Schüsselflechte (Blattflechte).

Von oben nach unten:

a) Den oberen Abschluss bildet die obe-

re weiß-graue Rindenschicht.

b) An sie schließt eine grüne, von Pilz-

fäden umsponnene Algenschicht an.

c) Danach folgt eine weiße Markschicht

aus locker wachsende Pilzfäden

d) Es folgt die untere Rindenschicht.

e) Die wie Wurzeln aussehenden dunk-

len Rhizinen haften am Substrat

Die in Pilzfäden eingesponnenen Algen

befinden sich in einer Schicht des Flech-tenkörpers oder -lagers. Sie betreiben

Photosynthese, assimilieren und ver-

sorgen den Pilzpartner mit Zuckern und Zuckeralkoholen (Kost), während die Pilzfäden das Lager (Logis) bereitstellen.

In Gallert- und manchen Krustenflechten sind Alge und Pilz eher gleichförmig ver-teilt.

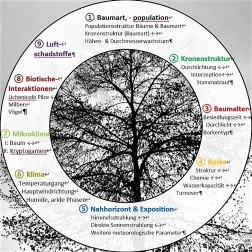

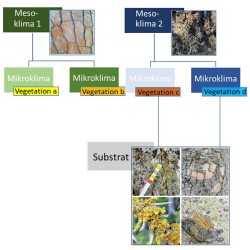

Ökologie

Die Lebensansprüche epiphytischer Flechten und die Komplexität ihrer Umwelt zu entschlüsseln, wird man bislang nur ansatzweise gerecht. Zweifellos wurden zwi-schenzeitlich viele Standortparameter - teils besser (Borken-pH), teils schlechter (Lichtklima im Jahresverlauf) - gemessen und mit dem Flechtenbewuchs (Arten-zusammensetzung, Deckung...) korreliert. An Daten, vor allem solche, die über Einfachmessungen gewonnen werden können, besteht kaum Mangel1.

Das Problem besteht darin, dass zu den Ansprüchen der Flechten(gemeinschaften), ihrer Physiologie und ihren Populationen kaum raum-zeitlich skalierte Modelle, mit einer über die Einzelstudie hinausgehenden Gültigkeit, vorliegen. Die über 60 Jahre alte Analyse von Barkman (1958) zur Gültigkeit hierarchisch gegliederter Umwelt-faktoren auf epiphytische Kryptogamengemeinschaften, ist daher noch heute umfas-send und modern.

1. Flechtenzusammensetzung in unterschiedlichen Höhen am Stamm (Räumliche Differenzierung)

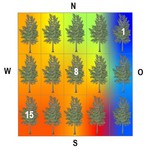

An einer mindestens 80jährigen entwurzelten Birke von rd. 25 Meter Höhe, wurden auf jeweils 1 Meter langen Abschnitten (Höhen: 2m, 10m, 20m) die epiphytischen Flechten bestimmt. Da der Ausbreitung der Arten (Soredien, Isidien, Thallusbruch-stücke) von oben nach unten nichts im Wege steht, könnte man vermuten, dass die Arten in 20 Metern Höhe auch im unteren Stammbereich wachsen.

Offenbar tun sie das nicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass im Kronenbereich

(s. Bilder) noch die junge weisse Glattrinde (Ringelkork; Funktion von Initialperi-derm ca. 20 bis 40 Jahre) und im unteren Bereich die deutlich ältere netzförmige Schuppenborke vorherrscht.

Diese Borkentypen sind

- unterschiedlich alt (Besiedlungszeitraum. Moose: Konkurrenz & ökologische Förderung2)

- unterschiedlich dynamisch (Borkenturnover erfordert Anpassung)

- unterschiedlich rauh, feuchtehaltend, sauer etc. (Standortunterschiede i.e.S.)

Unabhängig von den Borkeneigenschaften ist das Lichtklima in der Vegetationszeit im Kronenbereich ein anderes als an der laubfreien Basis.1 Die bodennahe (2m) Luftschicht der Waldlichtung ist hinsichtlich des Wasser-Sättigungsdefizits der Luft (Bodennebel) anders zu beurteilen, als in 20 Meter Höhe. Anders ausgedrückt: Nutzen die oberen Flechten(stockwerke) eher Regen, die unteren Nebel/Luftfeuchte? Daneben bestehen natürlich noch weitere mikroklimatische Unterschiede zwischen den Wuchsorten.

Die Flechtenvegetation (Einzelfall Birke!) differenzierbarer Baumstockwerke unter-scheidet sich floristisch als auch quantitativ (z.B. auch John & Schroeck 2001). Voraussetzung ist aber zunächst, dass Kandidaten zur Besiedlung der unterschied- lichsten Kleinstlebensräume eines Baumes überhaupt vorhanden sind, was nur für Gegenden mit schwacher Luftbelastung zutrifft. Daneben entsteht Lebensraumviel-falt für Epiphyten nur, wenn Bäume alt werden dürfen.

Die vertikalen Besiedlungsmuster an Birken in South Devon (GB) (Harris 1971) ähneln hinsichtlich Zonierung und Artenzusammensetzung der hier gezeigten Einzel-aufnahme. An insgesamt 25 Birken wurden dabei 25 Flechtenarten nachgewiesen.

Die Reihung der Baumarten nach ihrer Borkentextur (Klassen 1 - 10) und ihrer Güte als Flechtensubstrat (Müller 1981) die junge Birken als eher ungeeignet (2), alte als eher geeignet (9) ausweist, ist allerdings zu hinterfragen, da der Stamm im Gipfel-bereich (Ringelkork) die Eigenschaft junger Birken aufweist.

Einfluss-Komplex 1: (Baum)art spezifische Variabilität

Einfluss-Komplex 4: Borken-Turnover und der unterschiedliche Besied-

lungszeitraum könnte die Artenzusammensetzung

epiphytischer Flechten beeinflussen

Einfluss-Komplex 3: Die Entwicklung des Einzelbaumes (Ontogenese).

Epilog

(oder: zur Bedeutung einzelner Bäume)

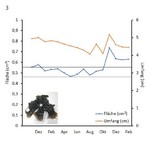

2. Entwicklung epiphytischer Flechten im unteren Stammbereich (Zeitliche Differenzierung)

Die Bilder zeigen drei in 50 Meter Umkreis wachsende Sommerlinden mit Stamm-

durchmessern von 8, 28 und 150 Zentimetern. Eine mögliche Sukzessionsreihe ausgehend von Krustenflechten über kleinlappige Blattflechten, bis hin zu einer Vielfalt der Wuchsformen.

Einfluss-Komplex 3: Das Baumalter steht in Zusammenhang mit

a) der Wahrscheinlichkeit den Stamm zu besiedeln (Zeit)

b) der Änderung der Rindenstruktur (und Kronenstruktur)

Glatte Rinde → streifenförmige Borkenrisse → Netzborke

c) (chemischen Eigenschaften)

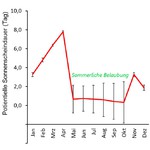

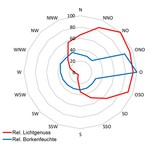

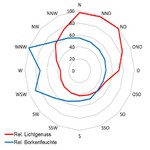

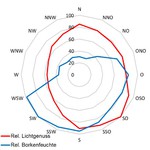

3. Licht- und Feuchteverhältnisse am Stamm

Hale (1983) postuliert als wichtige Faktorenkomplexe, die die Artengemeinschaft epiphytischer Flechten differenzieren, die Substratfaktoren (60%) und das Mikro-klima (40%). Nach Wirth & al. (2013) ist die „Baumartenbindung der Flechten mit wenigen Ausnahmen gering.“ Nur eine Einteilung in basenreiche und basenarme Rindenoberflächen scheint flechtenökologisch bedeutsam zu sein.

Ohne weiteres ließen sich solche Expertenaussagen als Nullmodell oder Grundan-nahmen für mittlere Breiten bei fehlendem Immissionseinfluss beibehalten. Schnell kommt man bei der Beschreibung regionaler und lokaler Sachverhalte damit an Grenzen. Schon allein deshalb, weil das Mikroklima und daher auch eine mikroklima-tisch bedeutsam erachtete Struktur - z.B. Borken(riss)tiefe - durch das Mesoklima beeinflusst wird und daher einen Bedeutungswandel (Relative Standortkonstanz) erfährt.

Da Lebensgemeinschaften nicht ausschließlich durch abiotische Randbedingungen geprägt werden, sondern maßgeblich auch durch populationsbiologisch wirksame Prozesse, wie dem Diasporenaustausch, ist auch dieser in irgendeiner Form im Aufnahmeumfeld der Flechten zu berücksichtigen.

Beispiel wäre der Epiphytenbewuchs einer best. Baumart auf Meereshöhe und im Hochschwarzwald, oder die Lebensverhältnisse der Flechten in einer Stadt in Deutschland mit 20, oder einer anderen mit 80 Nebeltagen.

Limnoterra ist - auch international -

keine Studie bekannt in der Feuchte-

anteile (Niederschlag, Nebel, Luft-feuchte) in ihrer Bedeutung bestimmt und in Relation zueinander und auf die epiphytische Flechtenvegetation gesetzt wurden.

Allgemein ausgedrückt:

Der Stellenwert lokal oder regional als ökologisch bedeutend erachteter Stand-ortparameter kann sich in Abhängigkeit übergeordneter klimatischer Randbe-dingungen ändern.

Ein hierarchisches System3, auf Grund dessen entschieden werden kann, welche Einflussfaktoren bei gegebener Geländesituation als konditional, operational und als resultierend anzusehen sind, wäre zur Einordnung zahlreicher ökologischer Studien

- die nach Betrachtungsweise und Messprogramm (über Faktoren, die nicht erhoben wurden, kann selbstverständlich auch keine Aussage getroffen werden) einen an-deren Faktor zum Schlüsselfaktor erhebt - definitiv zielführend.

Einfluß-Komplex 5

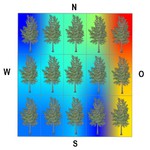

Einfluß-Komplex 2: Insbesondere im besiedelten Bereich spielen einengende Struk-

turen wie Gebäude und Mauern, aber auch andere Bäume eine große Bedeutung für die mögliche tägliche Besonnungsdauer.

Die Kronenstruktur spielt nicht nur hinsichtlich der Belichtungs-Situation eine Rolle, sondern sie beeinflusst darüber hinaus Stammablauf, Kronendurchlässigkeit und damit die Benetzung der Flechten.

Dies geht einher mit der Substratfeuchte, auch wenn diese nicht zu den primär wichtigen Standortfaktoren (Wirth 1992) gehören mag.

Da Licht (Wärme) bei Flechten nur zusammen mit Feuchte

- nur bei feuchtem Thallus sind Flechten photosynthetisch aktiv - ökologisch relevant ist, ist es günstig, beides einer gemeinsamen Betrachtung zu unterziehen. Die Befeuchtung der Flechten kann

über Regen, Tau und Nebel erfolgen, was die standörtliche Beur-teilung weiter kompliziert.

Flechten sind lichtliebende Organismen, dennoch wird selbst bei wissenschaftlichen Studien das Lichtklima oft gar nicht, oder unzureichend

erfasst. Im Gegensatz zu einer einmaligen pH-Messung müssen zur Beurteilung des Lichtklimas am Stamm wenigstens zwei Messungen - im belaubten und unbelaubten Zustand - erfolgen. In jedem Fall ist die

Kenntnis der Potentiellen Sonnenscheindauer, oder wenigstens des Sky View Factors zielführend, um lichtklimatisch bedeutsame Strukturen (Nahhori-zont) in die Beurteilung einzubeziehen.

Die Bedeutung der Stammexposition ist, angesichts der Wirkung von diffuser Him-melsstrahlung, sommerlicher Belaubung, der Wechselwirkung Licht/Feuchte und ggf. der 'Streßwirkung Südexposition', nicht

eindeutig.

Astoberseiten stellen praktisch immer günstigere Wuchsbedingungen für viele epi-

phytische Generalisten unter den Flechten bereit.

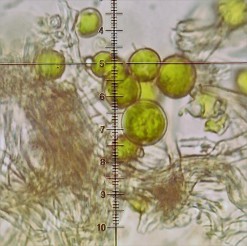

4. Epiphytische Flechten als Nahrung

Es gibt Pilze, die Algen parasitieren - sowohl freilebende als auch die symbiontisch lebenden Grün- und Blaualgen der Flechten. Einer dieser Flechtenparasiten ist der in Deutschland weit

verbreitete Weiße Rindenpilz, auch Große Algenspinne/Zweisporige

Gewebehaut (Athelia arachnoidea) genannt.

Wird es auf einem Baum allzu bunt, sind u.U. mehrere solcher Gegenspieler der Flechten mit von der Partie.

Einfluss-Komplex 8: Lichenicole Pilze haben zumindest lokal einen differenzierenden

Einfluss auf die epiphytische Flechtenvegetation, was bei immis-

sionsökologischen Untersuchungen zu berücksichtigen ist.

5. Zur Substratspezifität epiphytischer Flechten

Im Gelände

In den feuchten Tropen können bestimmte Flechten fast jedes Substrat in kürzester Zeit besiedeln. Im temperaten Klima Deutschlands bedarf es meist längerer Zeit-räume, bis ubiquitäre Arten schwer besiedelbare Substrate einnehmen. Vor allem spielen dabei die Ausbreitungsverhältnisse eine Rolle (z.B. werden Oberflächen von Kabelverteilerschränken unter flechtenreichen Bäumen schnell bewachsen).

„Floristisch heben sich diese selten besiedeten Materialien jedoch nicht hervor“, wie Wirth (1976) konstatiert. Hinsichtlich der Spezifität hat die Aussage immer noch Gültigkeit, während von ausgesprochener Seltenheit kaum mehr die Rede sein kann.

Da wir Pflanzen-verwertbaren Stickstoff in ausreichender Menge in die Luft blasen, erfolgt die Ansiedlung u.U. innerhalb weniger Jahre. Auch Kunststoff- und Glasab-deckungen von Photovoltaik-Anlagen werden von Flechten (Algen, Moosen) besie-delt, was u.a. zur Entmineralisierung der Gläser führt.

Flechten-Entfernung: ein lukratives Geschäftsmodell der nächsten Jahrzehnte?

Einfluss-Komplex 4: Wenigstens die

Kunststoff-Substrate stellen epiphytischen

Flechten praktisch keine chemischen Ressourcen bereit.

Hinsichtlich des oberflächigen Säurewertes sind sie neutral.

Auf solchen Substraten siedelnde Flechten leben ausschließ-

lich von Beaufschlagungen

der Atmosphäre, CO2 und Sonnen-

licht.

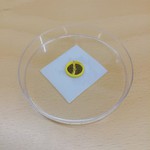

Kunstsubstrat-Exposition epiphytischer Flechten

Mikroklima, Substratfaktoren und Luftnähr-/schadstoffe – diese Faktoren bestimmen das Wachstum aller Flechtenarten. Der am natürlichen Wuchsort jeweilig herrschen-

de Wirkungsanteil ist zwar schon mehrmals beziffert worden, muss aber wohl ab-hängig von Flechtenart und spezifischem Standort jeweils neu austariert werden.

Um die durch unterschiedliche Substrate hervorgerufene Variabilität zu egalisieren, bietet sich bei der Exposition von Flechten die Verwendung einheitlicher künstlicher Substrate an.

Die Flechten bzw. einzelne Flechtenloben werden auf Deckeln von Petrischalen mit 55 mm Durchmesser exponiert. Zur Befestigung werden sie auf eine lackierte Reiß-zwecke (hier sind bessere Lösungen aus Plastik wünschenswert!) aufgesteckt.

Diese wurde zuvor mit einem doppelseitigen Klebeband mittig auf den Deckel aufge-klebt und darauf ein passgenauer Glasfaserrundfilter aus Borosilikat-Glasmikrofaser (ohne Bindemittel) aufgebracht.

Die Petrischalen werden in die Auflagedeckel von Eurobehältern eingepasst. Durch deren Profilrand lassen sich die Flechten mit straffer Nylongaze als Schutz vor Vö-geln (Flechten als Nistmaterial) sowie Regen- und Hagelschlag schützen.

Die Wachstumsanalyse erfolgt mit Hilfe von Bildanalyse-Software wie ImageJ.4

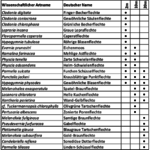

6. Mit Flechten rechnen (Zeigerwerte)

Bei der Kartierung epiphytischer Flechten in Städten, spielen die 50 aufgeführten Arten eine wichtige Rolle. Sie bilden hinsichtlich Präsenz und Häufigkeit derzeit etwa das Basisartengefüge. 70 bis 80% der gesamten Artenzahl, Frequenzsumme, Deckung oder ein anderes Bedeutungsmaß entfällt auf diese Arten.

Bei Verwendung der (Arten)Zeigerwerte5 und der Interpretation daraus berechneter Bestandeszeigerwerte, ist kritische Distanz nötig.

Warum?

Zeigerwerte sind nicht unabhängig. Für sechs, auf Grundlage der genannten 50 Basisarten berechneten Zeigerwerte, lassen sich paarweise 15 Rangkorrelationen berechnen. Für Feuchte, Reaktion und die Eutrophierungszahl (N) sind die Korre-lationen hochsignifikant.6

Daher stellt sich die Frage, ist mit der Angabe eines Bestandeszeigerwerts (F, R, N) der jeweilige Umweltfaktor wirklich wissenschaftlich zu erschließen, oder müsste hierzu eine stärkere Unabhängigkeit der Zeigerwerte, was vielleicht nicht in ihrer 'Natur' liegt, bestehen?

Auch wenn bestimmte Arten heute auf Grund von Experteneinschätzungen (Zeiger-werte) als Indikatoren für Klimawandel bezeichnet werden, ist damit (s. Kapitel 3) nicht geklärt, welches nun die meteorologisch wirksamen Anteile (bzw. deren Wech-selwirkungen) sind, die der beobachteten Arealverschiebung zugrunde liegt.

Die Erhöhung der Jahresmittel-Temperatur kann angesichts der Temperaturtoleranz der Flechten im trockenen Zustand, kaum Schlüssel-Parameter sein. So lassen sich zwar Veränderungen beobachten, kaum allerdings eine Erweiterung unserer Kennt-nisse.

1

Flechten sind Lichtpflanzen. Wachstum ist aber nur bei ausreichender Thallusfeuchte

möglich. Der Zu-stand 'ausreichend Licht (Wärme) + ausreichend Feuchte' ist am Stamm-Lebensraum von geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit als beispielweise im

Kronenraum. Auch müsste die EW wenigstens für die Jahreszeiten differenziert beziffert werden. Singulär betrachtete Mehrjahres-Mittelwerte (Klimahüllen) oder kurzfristig erhobene Faktoren

("Witterungs-Hüllen") skizzieren daher nur grobe Randbedingungen, die bei der Interpretation des Einzelfalls u.U. mehr verschleiern, als erhellen.

Die Tatsache, dass der Kronenbereich den in der Regel kartierten unteren Stammbereich mit Ausbrei-tungseinheiten 'füttert' (siehe aber Bsp. 1), macht das Ganze nicht einfacher.

2

Hier: Dicranum scoparium, Dicranoweisia cirrata, Hypnum cupressiforme, Orthotrichum spec..

Gefördert werden beispielsweise Flechten der Gattung Cladonia auf

Moos-Substrat.

3

Barkman, J. J. (1958): On the Ecology of cryptogamic epiphytes. With special reference to the Netherlands. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden. 202 S.. Z.B. Unterkapitel 16.

4

Tremp, H. (2023): Das Wachstum von Randloben epiphytischer Flechten auf Kunstsubstrat - Methodische Vorarbeiten für ein erweitertes Biomonitoring. Gefahrstoffe 85(5-6). 85 - 90.

5

Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., & Paulißen, D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Datenbank. Scripta Geobot, 18, 1 - 258.

Wirth, V. (2010): Ökologische Zeigerwerte von Flechten - erweiterte und aktualisierte Fassung.

Herzogia, 23(2), 229-248.

6

„It seems that Wirth's N scale, at least for epiphytic species, runs more or

less parallel with the

R scale.“

van Dobben, H. F. & C.J.F. ter Braak (1999): Ranking epiphytic lichen sensivity to air pollution using survey data: a comparison of indicator scales. Lichenologist

31(1). 27 - 39.