Hier finden Sie Limnoterra

MEta-information LIMNOTERRA

Biostatistik & GIS

Biostatistik

„Wissenschaft ohne Praxis ist bodenlos, und Praxis ohne Wissenschaft ist kopflos“ (teilw. nach H. Puchta 1840).

„In Mitteleuropa werden viele Renaturierungsprojekte durchgeführt. Es fehlt aber oft ein wissenschaftlich fundiertes und standardisiertes Monitoring, also Untersuchungen zur Wirksamkeit von Maßnahmen“ (Kollmann et al. 2019; Lehrbuch Renaturierungs-ökologie).

Käme bekanntes methodologisches Wissen in Deutsch-land abgestimmt (Föderalismus im Umweltschutz) zur An-wendung, wüssten wir mehr über die Gefährdungslage.

Käme bekanntes methodologisches Wissen in Deutsch-land abgestimmt (Föderalismus im Umweltschutz) zur An-wendung, wüssten wir mehr über die Gefährdungslage.

Daten für Natur- und Umweltschutz werden zunehmend unter Einsatz erheblicher finanzieller und zeitlicher Ressourcen erhoben. Fehler- oder Variabilitätsbetrachtungen (Beispiel: Grünland) spielen dabei so gut wie keine Rolle. Gleichzeitig lässt sich in diesem Arbeitsfeld das Phänomen „datenreich-redundant-inhaltsarm“ diagnostizieren.

Häufig liegt dies an (1) fehlenden realistischen und nachprüfbaren Zielen bzw. falsi-fizierbaren Hypothesen, (2) der Nicht-Berücksichtigung statistischer Beprobungskon-zepte, (3) der Wahl ungeeigneter Objekte und Parameter sowie (4) Ignoranz.1

Viele Tätigkeitsfelder des praktischen Naturschutzes, wie Einzelfallbetrachtungen (z.B. Nachweis geschützter Arten), Biotop-, FFH-LRT-Kartierung & Expertenklassi-fikationen bedürfen keiner statistischen Analyse. Hier reicht der Nachweis geschütz-ter Lebensräume/Arten um gesetzlich-administrativen Vorgaben zu genügen. Die Frage wievieler Hecken eine Landschaft - etwa zur Begrenzung der Winderosion, oder zur Erhaltung bestimmter Tier- und Pflanzenpopulationen - bedarf, spielt dabei keine Rolle.

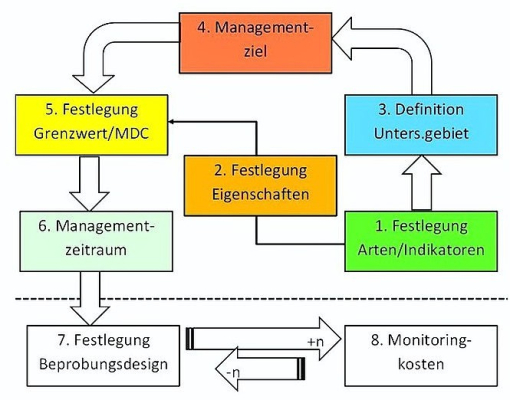

Stellt man aber eine Frage (hingegen sind gesetzliche Bestimmungen fraglos rich-tig), wie beim Biodiversitäts- und Klimawandelmonitoring, bei

Bewirtschaftungs-Vergleichen, Erfolgskontrollen und Indikator-Analysen, sollte auf eine statistische Konzeption und Fehlerbetrachtung nicht verzichtet werden. Dies gilt in gleicher Wei-se für sog.

Real- oder Quasiexperimente, die in soziale, ökologische und technische Systeme eingebettet sind und ggf. von mehreren Akteuren getragen werden.

Wir unterstützen Sie bei

-

der Klärung von Untersuchungszielen

-

der Einpassung Ihrer Fragestellung in ein statistisch tragfähiges Konzept

-

der Auswahl zielführender Aufnahme- und Auswertemethoden

-

der Geländeaufnahme (Daten, die i.o.S. verwertbar sind)

-

der statistischen Auswertung mit geeigneter Software

-

der Ergebnisinterpretation

-

dem Mitarbeiter-Training (Kursangebot).

Machen Sie mehr aus ihren Daten!

Limnoterra_Statistical_reliability_Cost_[...]

PDF-Dokument [636.3 KB]

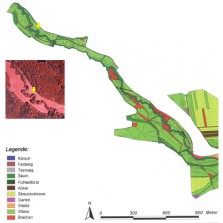

Geografische Informationssysteme (GIS)

1

Grund dafür ist oft die fehlende breite

Überlappung zwischen einem akademischen Bereich mit gewis-sem Anspruch an die Evidenz (Zielorientierung, Richtigkeit, Genauigkeit, Präzision) von Untersuchungen und Maßnahmen sowie Behörden

und deren Auftragnehmer, die mit der vorschriftsmäßigen (oft nach Bundesland unterschiedlichen) Umsetzung von Umwelt- und Naturschutzaufgaben betraut sind.

Auch wenn dies sachinhaltlich unverständlich ist, reichen institutionelles Eigenleben (Bundesämter, Ministerien, Regierungspräsidien, Fachbehörden, Untere Naturschutzbehörden) und kaum

hinterfragte Traditionslinien unter dem Schirm einer wenig differenzierten öffentlichen Wahrnehmung zur Beibe-haltung dieses Zustandes völlig aus. Die Motivationen auf

akademischer (z.B. Verortung in der wissen-schaftlichen Gemeinschaft/peer group, Veröffentlichungsoutput, Mitteleinwerbung, Projektfinanzierung) und behördlicher

Seite (Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben; Fokussierung auf politisch

gesetzte, kurzfristige Prioritäten) trennen Welten.

Das Auseinanderdriften wird so lange weiter erfolgen, bis sich alle Beteiligten um die Aufhebung dieses kontraproduktiven Prozesses zum Wohle des Natur- und Umweltschutzes ernsthaft bemühen.

Die Betonung der Gegensätze zwischen Naturschutzpraxis und Wissenschaft hingegen - sie war lange politisch gewollt (Dominanz

des Wirtschaftsrationalismus) - und steckt immer noch in vielen klugen

Köpfen (Gegensatzpaare wären: altgedienter Artenkenner vs. abgehobene wissenschaftliche Methode; Gelände- und artenkundige

Traditionalistin vs. wissenschaftlich-konzeptionsstarke, leider mit prakti-schen und gesetzlichen Erfordernissen unzureichend befasste Erneuerin) - schwächt den behördlichen, privaten & wissenschaftlichen Natur- und Umweltschutz ebenso, wie die meist beklagte schlechte

finanzielle und personelle Ausstattung. Heute fließt zwar mehr Geld, aber beide Welten durchdringen sich nicht und wenn, dann nur so kurzfristig, wie der Geldfluss anhält (vergleichbar dem

Interdiszipli-naritätsproblem an Hochschulen). Danach wird das gegenseitige Unverständnis weiter

gepflegt.

Ohne diese Blockaden in Verbindung mit einer zweifellos pädagogisch ausgereiften, leider heillos unterkomplexen Ökologieauffassung, hätten wir heute mehr stichhaltige Antworten auf drängen-de Fragen des Natur- und Artenschutzes und daneben bessere Instrumente, den lokalen & regionalen Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen.