Hier finden Sie Limnoterra

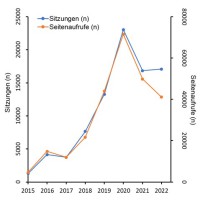

MEta-information LIMNOTERRA

Luftqualität Stuttgart

Gut entwickelte Strauchflechten finden sich in der weiteren Umgebung Stuttgarts - auch an kleinstandörtlich überraschenden Stellen.

Gut entwickelte Strauchflechten finden sich in der weiteren Umgebung Stuttgarts - auch an kleinstandörtlich überraschenden Stellen.

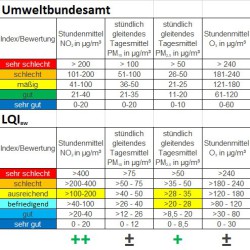

Aussagen zu Luftqualität oder Luftgüte beruhen in der Regel auf gemessenen Schadstoffkonzentrationen, deren Mo-dellierungen und Indices (Baden-Würt-temberg z.B. LQIBW) und damit vergli-chenen Grenzwerten. Diese sind human-medizinisch begründet und mit Risiko-aufschlägen abgesichert.

Grenzwerte haben natürlich für jeden lebenden Organismus eine andere Bedeutung.

Flechten, Symbiose aus Pilz und Alge, reagieren besonders empfindlich auf die von Menschen laufend veränderte Schadgas-Zusammensetzung der Atmosphäre. Sie nehmen Gase, wie auch Luftfeuchtigkeit über ihre gesamte Oberfläche auf und sie können vor allem nicht selektiv steuern, was sie nun schlucken müssen.

Daher sterben manche ab, wieder ande-re breiten sich stärker aus, abhängig da-von, ob wir nun mehr Schadstoffe wie Schwefeldioxid/Pestizide, oder Dünger (Reaktiver Stickstoff) in die Luft blasen.

Hingegen wird das Blatt einer Blüten-pflanze (Kräuter, Gräser, Bäume...) über Wurzel und Spross mit Wasser versorgt während ihre empfindlichen Blattzellen durch eine Wachsschicht vor der aus-trocknenden und mit Fremdgasen ange-reicherten Atmosphäre besser geschützt sind.

Menschen können sich die Luft zum atmen ebenfalls nicht aussuchen. Bei einfacher Tätigkeit atmen wir etwa 500 Liter Luft je Stunde.

Entwicklung der epiphytischen Flechten in Stuttgart

Große Teile der Stuttgarter Innenstadt wurden in den 70er Jahren auf der Basis von 271 untersuchten Stationen als Flechtenwüste1 bezeichnet. Damals druckte das Stadtmessungsamt Stuttgart die sehr ernüchternden Karten, was bis dato nicht mehr geschehen ist.

Auch im Jahr 1974 ließ die starke Luft-belastung im Stuttgarter Talkessel (Schlosspark) kein Auftreten von Laub-flechten zu2.

Der Bereich wurde als „Innere Kampf-zone“ aufgenommen, worin lediglich Krustenflechten existierten.

Mitte der 80er Jahre erholten sich die Flechtenbestände3 - zunächst durch die Re-duktion der Schwefeldioxid-Emissionen. Damit bestätigten sie die Wirksamkeit der Luftreinhalte-Maßnahmen. Im Großraum Stuttgart wurden Mitte der 90er Jahre an 93(!) Messpunkten ein Jahr lang Flechtentafeln nach VDI 3799 Blatt 2 exponiert. Da-bei wurden in keinem Fall immissionsbedingte Schädigungen (man detektierte auf Säureschäden, die damals kaum mehr eine Rolle spielten) festgestellt. Eine im Rah-men des Immissionsökologischen Wirkungskatasters (Stuttgart 21.0) aufgenomme-ne Station wurde noch mit Klasse III (Starker Immissionseinfluss) ausgewiesen.4

Für die 90er Jahre stellt die Arbeit von Silke Wurst5 einen Meilenstein für den Stutt-garter Raum dar. Mit dem standardisierten VDI-Verfahren entlang eines Transekts (s.u.) konnte Sie 52 epiphytische Flechtenarten nachweisen. Die Artenzahlen lagen damit in der Größenordnung anderer Baden-Württembergischer Städte wie Ulm (40) und Reutlingen (46) sowie dem Naturraum Filder (49).

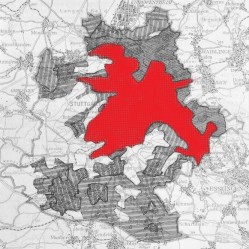

In einem weiteren von Limnoterra betreuten umweltwissenschaftlichen Studenten-Projekt der 00er Jahre (Monitoring Air Quality in the City of Stuttgart by means of Lichens. Environmental Science Project) wurde 2006 die Grundlage für eine syste-matische Erfassung epiphytischer Flechten in der Umweltzone Stuttgart (s. Luftrein-halteplan RP Stuttgart 2020) gelegt.

Kartierung im Jahr 2020

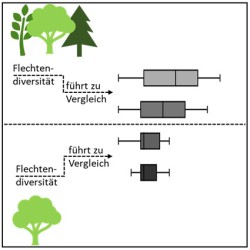

Je mehr Baumarten kartiert werden, je höher die Flechtenvarabilität. Die Vergleichbarkeit zwischen den Aufnahmeorten steigt mit der Homogenität der ausgewählten Baumarten.

Je mehr Baumarten kartiert werden, je höher die Flechtenvarabilität. Die Vergleichbarkeit zwischen den Aufnahmeorten steigt mit der Homogenität der ausgewählten Baumarten.

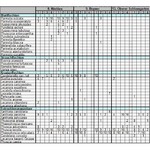

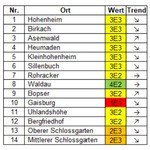

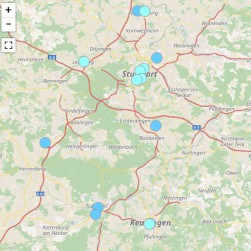

An insgesamt 14 Stationen wurden stan-dardisiert6 an 108 Linden- und Ahorn-bäumen mit einem Frequenzgitter die Flechten und deren Häufigkeit aufge-nommen. An jeder Station wurden, bei je hälftigem Baumartenanteil, 7 bzw. 8 Bäume kartiert.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Lage der Stationen in Parks und Friedhöfen

sowie beispielhaft einzelne Aufnahmeorte. Die Aufnahmen erfolgten ausschließlich an Orten ohne prägenden Nah-Einfluss

verkehrsreicher Straßen (Salz-Spray), insbesondere Straßen-Canyons. Hier sind Schadeinflüsse wie Lichtmangel durch Horizontüberhöhung,

gesteigerte Wind- und Schadstoffbelastung durch Rotor-zirkulation und mehr Wärme durch Mehrfach-Reflexion & -Absorption besonders ausgeprägt.

Solche Standorte zeichnen sich durch hohen lokalen Stress aus, kennzeichnen aber weniger die Übersichtsbelastung in dem jeweiligen Stadtteil.

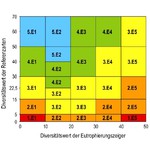

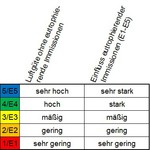

Eine Zunahme eutrophierungstoleranter Arten (Eutrophierungszeiger) weist, im Ge-

gensatz zu eutrophierungssensiblen Flechtenarten (Referenzarten), nicht auf eine Verbesserung, sondern auf eine Verschlechterung der Luftgüte hin. Die Beurteilungs-grundlage sowie die Bewertung der

Luftgüte einzelner Stationen zeigen folgende Bilder.

Eine Zielfunktion "Immissionsökologische Luftgüte Stuttgart 2030" wird abgeleitet.

Es ist davon auszugehen, dass die städtische NOx-Belastung (Eutrophierung) zu mehr als 90% durch den Straßenverkehr bedingt ist (Lamprecht & al. 2021).

Man kann die Flechtenverarmung in Städten auch unter dem Aspekt stadtklima-

tischer Konditionierung, d.h. vor allem höherer Temperaturen und Trockenheit (Klimawandel; Städt. Wärmeinsel)

sehen. Der letztgenannte Faktor verkürzt die Assimilationsperiode und wirkt damit negativ auf die Stoffbilanz. Die Flechten ver-hungern. Klimatisch begünstigte Refugialräume in der Stadt entfalten

ihre Wirkung aber erst, wenn die Luftbelastung ein für empfindliche Flechtenarten tolerierbares Maß unterschreitet.

Bei den als günstig eingeschätzten Referenz-Stationen Waldau (Kaltluft-Sammelge-biet) und Rohracker (Berg-Talwind-System) kompensieren ebenso wie bei der Probe-stelle Heumaden (<Inversionstage)

meteorologische Gegebenheiten teilweise die Luftbelastung. Die Zielvorgaben sind insofern realistisch und umfassend, da Flechten wahrscheinlich mehr "sehen" als in meteorologischen und

lufthygienischen Gutach-ten (Luftqualität Stuttgart; Stuttgart 21) gemessen werden kann.

Dies ist leicht verständlich, da physikalisch-chemische Messungen, angesichts des analytischen und finanziellen Aufwandes, lediglich für

einzelne Schadstoffkompo-nenten erfolgen können. Bioindikatoren (Flechten, Menschen...) hingegen erfassen und reagieren integrativ (dafür unspezifisch) auf den gesamten Schadstoffmix und

ergänzen so die physikalisch-chemischen Spotmessungen.

Es spricht nichts dagegen, biologische Verfahren zur Belastungseinschätzung heranzuziehen, zumal damit Wirkungen

sichtbar werden, im Unterschied zu

Konzentrations- oder Eintragswerten, deren Bedeutung sich nicht unmittelbar erschließt.

Bei geringen Grenzwertüberschreitungen (Vorsorgewert NO2: 40 µg/m³)7 beginnen wir uns um

unsere Gesundheit zu sorgen, während andere Organismen (s.o.) schon bei weit geringeren Konzentrationen geschädigt oder lokal

ausgestorben sind.

Nicht überschrittene Vorsorgewerte für den Menschen sind demnach nicht gleichbe-deutend mit einer intakten Umwelt.

Außerdem ist zu bedenken, dass nur Luftschadstoff-Einzelkomponenten (und nur für diese existieren humanmedizi-nische Grenzwerte) gemessen werden, in deren Gefolge sich aber unzählige weitere chemische Verbindungen befin-den, die man bestenfalls erahnen kann.

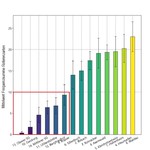

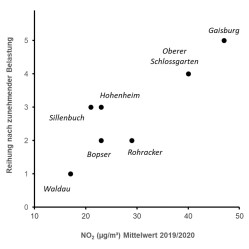

Reiht man die Stationen nach zunehmender Belastung (nach VDI 3957/13) und stel-lt diesen Stickstoffdioxid Messungen im Stadtgebiet Stuttgart und der Region ge-genüber, zeigt sich ein Zusammenhang, d.h. eine weitgehend identische Einschätz-ung der Luftqualität. Nur kann dies auch eine zufällige Koinzidenz sein, zum einen, weil der Konzentrationsbereich (Mittelung!) vergleichsweise eng8 und zum andern die Zahl echter Messwerte (Im Unterschied zu modellierten Werten) wegen der geringen Anzahl Mess-Stationen gering ist. Bewusst wurde daher auf die Angabe eines Rang-Korrelationskoeffizienten und statistische Signifikanzprüfung - würde hierdurch die Aussage wissenschaftlich erhärtet? - verzichtet.

Die jeweilige Zuordnung der Arten (Eutrophierungszeiger9) ist nicht abgeschlossen, doch sind die Ergebnisse der aktuellen Kartierung ausreichend robust, Defizite der Luftgüte in der

Stuttgarter Innenstadt im Vergleich zum Umland aufzuzeigen. Die Er-gebnisse legen auch nahe, eine Referenzstation Waldau einzurichten um daran die zukünftige Entwicklung der Flechtenflora Stuttgarts

auszurichten. Warum?

Weil anspruchsvolle Arten in solchen Refugien des Stadtgebiets vorhanden sind, sich aber wegen der Luftbelastung nicht weiter verbreiten.

Ihre Ausbreitung käme einer Verbesserung der Lebensumwelt der Stuttgarter Bevöl-kerung gleich.

Gegenwart und prognostizierte Zukunft

Im Falle der Stickoxide wird anhand von Modellierungen (LUBW 2021) für Baden-

Württemberg eine Verminderung zwischen 30 und 40% (NO2) bis zum Jahr 2025 vorhergesagt. Vergleichsbasis ist in diesem Fall das Jahr 2016

(entspricht dem "EU Reference Scenario 2016" für klimawirksame Gase).

So verständlich es ist, auf eine Zukunft zu verweisen, in der so vieles besser sein wird, sollte man nicht vergessen, dass Zukunft auf den Praktiken von heute beruht und unsere heutige Realität auf den Praktiken von gestern.

Zu den Praktiken von gestern gehören neben der Manipulation des Schadstoffaus-stoßes bei Kraftfahrzeugen (Diesel- oder Abgasskandal) auch eine Politik, die Filter-cubes als Erfolg in der Luftreinhaltung bejubelt und eine in den Bundesländern un-einheitliche Bewertung von Luftschadstoffen hinsichtlicht der menschlichen Gesund-heit.

Beispiel

Baden-Württemberg

Die Luft in Baden-Württemberg wird wegen der Art und Weise der Index-bildung immer ein wenig besser be-wertet, als in Deutschland allgemein.

Wie die Tabelle zeigt, ist in Baden-Württemberg bei wenigstens zwei Kon- stellationen die Luftqualität noch ausrei-chend, die auf der Skala des Umwelt-bundesamtes bereits als schlecht bezeichnet wird.

Zum Verständnis: Es gibt keinen Grund aktuelle Messwerte anzuzweifeln, auch nicht die Indexbildung an sich, die gut dokumentiert ist. Nur bei der für die Bürgerin wich-tigsten Information, nämlich, was die Werte bedeuten, leistet sich die Umweltver-waltung Baden-Württemberg mit seiner zur Hälfte blauen 6er Skala einen Sonder-weg. Zufall ist das nicht.

Belastung mit Stickstoffdioxid am 11.01.2024 in Baden-Württemberg (Mittel der 14 Stationen: 42µg/m³). In einer Karte des Bundesumweltamtes würde hellblau zu gelb.

Belastung mit Stickstoffdioxid am 11.01.2024 in Baden-Württemberg (Mittel der 14 Stationen: 42µg/m³). In einer Karte des Bundesumweltamtes würde hellblau zu gelb.

Vor dem Hintergrund, dass die seit über 20 Jahren gültigen Grenzwerte nach heutigem medizinischen Kenntnisstand viel zu hoch angesetzt sind, sind ange-passte/aufgehübschte "Farbskalen" kein Schönheitsfehler!

Die Annahme, eine technologische Wende (Umfassende Elektro- und Wasserstoff-mobilität), mache eine konsequent-kontinuierliche Beobachtung der biologischen Umwelt - wenigstens der Hauptstädte - überflüssig, verkennt die Geschichte der steten Veränderung der Umweltbelastungen.

Da es aber gemeinhin ausreicht, wenn Vorsorgeprinzipien10 der Luft/Gewässer-reinhaltung rückwirkend zur Geltung kommen, ist mit entsprechenden Untersuch-ungen nicht zu rechnen.

Im Jahr 2030 sind neue EU-Grenzwerte der mittleren Jahresbelastung, etwa der Stickoxide (20µg/m³) und des Feinstaubs (10µg/m³), einzuhalten. So folgerichtig diese Festlegung ist, bleibt die Frage inwieweit Jahresmittelwerte das tägliche men-schliche Belastungsumfeld wiederspiegeln (wir leben ja auch nicht in einer Jahres-durchschnittstemperatur-Umgebung von 10 °C).

Es ist erfreulich, dass einzelne Gemeinden in Baden-Württemberg die Bedeutung von Wirkungserhebungen der Luftschadstoffe verstehen und diese - trotz der sehr mäßigen Ergebnisse - auf verwaltungsamtlichen Webseiten veröffentlichen.

1

Djalali, B. (1973): Flechtenkartierung und Transplantatuntersuchungen im Stadtgebiet von Stuttgart. Hohenheimer Arbeiten 74. 15 - 30.

2

Walter, H. & S. Seybold (1975): Die Zonierung der epiphytischen Flechten im Stuttgarter Talkessel. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie A (Biologie), Nr. 278. 1 - 11.

3

Schumm, F. & A. Mitovics (1989): Epiphytischer Flechtenbewuchs auf einem Transekt vom Birkenkopf zum Dornhaldenfriedhof in Stuttgart. Mskr. 8 S..

4

Ministerium für Umwelt und Verkehr (1997): Immissions- und Wirkungsuntersuchungen im Großraum Stuttgart 1996. Wirkungsuntersuchungen. Kap. B

43.

Wirth, V. & H. Oberhollenzer (1995): Epiphytische Flechten - Einsatz als Reaktionsindikatoren bei der Erstellung von Immissionswirkungskataster. UWSF - Z. Umweltchem. Ökotox. 7 (3). 179 -

181.

5

Wurst, S. (1997): Kartierung epiphytischer Flechten im Raum Stuttgart unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer Faktoren der

Mikrostandorte. Diplomarbeit an der Univ. Hohenheim. 78 S..

Wegenast, J. (2002): Möglichkeiten der Luftqualitätsermittlung durch Flechtenkartierung und deren Eignung für Schülerprojekte. Zulassungsarbeit an der Univ. Stuttgart am Institut für Geografie. 77

S..

[Beide Arbeiten wurden von Limnoterra konzipiert und betreut]

6

VDI 3957 Blatt 13 (2005): Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen mit Flechten (Bioindikation). Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator für Luftgüte. In: VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft. Beuth. Berlin.

7

Die Vorsorgewerte (Nicht die Ein-Stunden-Mittelwerte - deren Grenzwert liegt bei 200 µg/m³) sind über ein Jahr gebildete Mittelwerte aus stationären Messungen. Sie werden

tagsüber wie auch nachts (ge-ringerer Stadtverkehr) erfasst und gemittelt. D.h. unser eigentliches (bei Tag) Belastungsumfeld auf shopping-Tour (Königstraße), beim Warten auf den Bus am Südportal des

Stuttgarter Bahnhofs, beim Chillen in den Oberen Anlagen, oder beim Regieren im Landtag und im Rathaus sieht ganz anders aus. D.h. die NO2-Konzentration

ist als Stunden/Tagesmittel in der Stuttgarter Innenstadt höher.

Auch wer-den kurzfristig an den genannten Orten mehrere hundert Mikrogramm je Kubikmeter Luft erreicht.

Analogie: Welche Bedeutung hat eine Stuttgarter Jahresmitteltemperatur von 10°C hinsichtlich der Temperaturen, die wir täglich bzw. im Jahresgang spüren (ein Blick in den Kleiderschrank

genügt)?

Die EU-Grenzwerte weichen von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ab, die keine Über-schreitung des Stundenmittelwerts erlauben. Dann nehmen wir den Geruch des Gases wahr, ggf. beglei-tet von Augentränen und Kopfschmerzen (US Environmental Protection Agency 2012). Nicht umsonst setzt die WHO den Stickoxid-Grenzwert bei 10µg/m³ an.

8

Als Biologin müsste man erst überzeugend darlegen, dass ein heruntergemittelter Konzentrationsbe-reich zwischen 10 und 50µg/m³ die

epiphytische Flechtenflora dermaßen zu differenzieren in der Lage ist. In Stuttgart nehmen die Referenzarten mit zunehmender Stickstoffdioxid-Belastung ab, während die Eutrophierungszeiger nicht

zunehmen. Die naheliegendste Antwort darauf ist, dass höchste Stickoxid-Konzentrationen in der Stadt mit einer Fülle anderer Flechten-schädigender Faktoren zusammenfallen und so der "unbegrenzten

Zunahme" selbst nährstoffliebender Flechten Grenzen gesetzt sind. Expertensysteme in der Ökologie sind zwangsläufig unterkomplex und nur in Grenzen aus-sagefähig. Dies gilt übrigens

in gleicher Weise für technische Systeme. So gilt linear-elastische Verformbarkeit, etwa eines Metalls, ebenfalls nur innerhalb eines Bereichs. Davor und danach gelten andere Regeln.

Nur, im technischen Bereich bleibt es ein Stück Metall - in der Umwelt treten völlig andere Arten auf.

Im Fall Flechten-basierter immissionsökologischer Beurteilungen, kann diese Unschärfe in der Beur-teilung evtl. durch begleitende Erhebungen

(s. Epiphytische Flechten) vermieden werden.

Die Aussage, Bioindikation wäre per se einfach (Wissenschaftler begeben sich auf Schulniveau) und

man spare so Zeit und Geld, erweist sich in diesem Fall als eine über Jahrzehnte unreflektiert-kolpor-

tierte Behauptung.

Vielleicht um etwaige Geldgeber nicht schon im Vorfeld zu erschrecken? Bioindikation ist immer eine

wissenschaftliche wert- & anspruchsvolle Tätigkeit ökologischer Forschung - nicht mehr und (vor

allem) nicht weniger.

Die Frage: Spiegelt der VDI-Luftgüteindex die Schadstoff-Belastung durch NO2 und SO2 wider? (Schumacher, J., Janssen, A.-M. & J.-P. Frahm, J.-P. 2006. Herzogia 19), wird im Hinblick auf die Stick-oxide von den Autorinnen verneint, (wobei die Datenlage der Untersuchung nicht besser als bei der hier vorliegenden ist und insgesamt als schwach bezeichnet werden muss).

Experimente, die vergleichbar den Freiland-Lebensverhältnissen wären (d.h. die Flechtensymbiose nicht anderweitig stören), führt leider niemand durch und die Flechtenaufnahmen an offiziellen Messtationen sind rar. Daher sind wir vielfach auf Koinzidenzen bei der Wirkungsabschätzung angewiesen, die viel zu oft mit Kausalität verwechselt werden und schwierig zu kommunizieren sind.

Credo:

Dass Flechten auf langfristige/gemittelte Belastungswerte reagieren - diese treffen eher mit ihren phy-siologisch aktiven Phasen (feuchter Thallus) zusammen - als auf kurzfristige Spitzenwerte (v.a. bei Tro-ckenheit, da bei Regen die Atmosphäre gereinigt ist), unterstreicht ihre Bedeutung bei der Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen der Luftreinhaltung, auch wenn die Reaktion der Flechten auf komplexe Atmosphärenchemie nur unvollständig verstanden ist.

Da es keine Untergrenze der Gefährdung des Menschen durch Luftbelastung gibt, vielmehr

ein linearer Zusammenhang zwischen der Stickoxid-Belastung und der Zahl an Krankheitsfällen besteht, gilt:

Solange es Luftbelastung gibt, werden davon Menschen krank.

Eben weil Flechten bereits bei deutlich niedereren Schadstoff-Konzentrationen lange vor dem Menschen reagieren, dürfte eine artenreiche Flechtenflora mit der Tatsache zusammenfallen, dass unsere Atem-

organe dann eher gesund bleiben.

Wie sehr stärkt es hingegen unser Sicherheitsempfinden, wenn es in der Stuttgarter Luftreinhaltung mit Symptombekämpfungsmaßnahmen ("Atmosphärenfilter") darum geht, bei einem oder zwei Schadstoff-komponenten gesetzliche Grenzwerte um wenige Mikrogramm zu unterschreiten, weil sonst (zurecht) Klagewellen der Europäischen Union und der Umweltverbände einsetzen?

9

Wirth, V. (2010): Ökologische Zeigerwerte von Flechten – erweiterte und aktualisierte Fassung. Herzogia 23(2). 229 – 248.

10

Im Jahr 2022 konstatiert die LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg),

dass „die Luft-qualität inzwischen nicht mehr im Fokus der

(landes-)politischen Diskussion steht (was wiederum mit den in den vergangenen Jahren erzielten Erfolgen der Luftreinhaltung zusammenhängt), so dass auch

die Sorgen der Bevölkerung vor Grenzwertüberschreitungen zurückgehen“.

Zm Verständnis: Die öffentlichen Wahrnehmungsschwepunkte (Grenzwert-getriggert)

bestimmen über handeln oder nicht handeln von Fachbehörden und Ministerien, nicht etwa ein objektiv defizitärer

Umweltzustand.