Die Loire

„Kajak pliant…ils ne sont pas vraiment adaptés à la Loire“.1

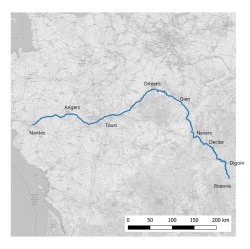

Nun wäre dies aber nicht das erste Mal. Also machte sich die Kleine Vik auf, den sog. letzten natürlichen Fluss Europas zu befahren. Nach offizieller Kilometrierung umfas-st die Reise 668 Kilometer.2

Bei einem Gesamtlauf von 1006 Kilometern, entspricht dies zwei Drittel der Loire.

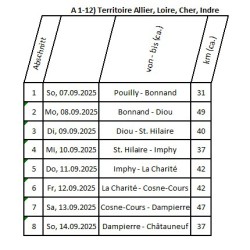

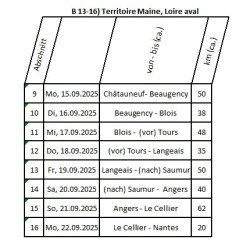

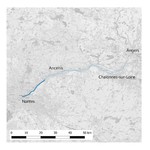

Am Sonntag, den 7.September 2025 um 15 Uhr wurde in Pouilly-sous-Charlieu ein-gebootet und am Montag den 22.September 2025, in Nantes zur Mittagzeit, das Boot kurz vor Tiefebbe an einem Ponton-Anleger aus dem Wasser gezogen.

Übernachtet wurde ausschließlich 'wild', bevorzugt auf Flussinseln (wg. Wildschwei-nen und Hunden). Organisatorisch war die Versorgung mit Trinkwasser aus dem Fluss, aufbereitet mit der Filtereinrichtung eines einschlägigen Schweizer Unterneh-mens, vorteilhaft.3

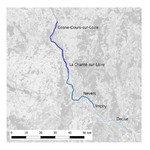

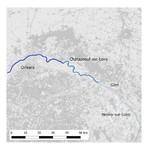

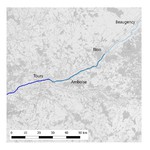

Die folgenden Bilder in 9er Gruppen umfassen zwei bis drei Paddeltage. Die voran-stehende Karte gibt die Tagesabschnitte in hell-, mittel- und dunkelblau wieder.

Abschnitt 1 - 3

Abschnitt 4 - 6

Abschnitt 7 - 9

Abschnitt 10 - 12

Abschnitt 13 - 14

Abschnitt 15 - 16

Vegetation für Paddler

Die Flusskorridore der Loire und des Allier sind einzigartig und haben floristisch und faunistisch mit vielen Besonderheiten aufzuwarten. Die Vegetation der Loire wird standörtlich grob strukturiert und es werden Pflanzenarten gezeigt, die man im Ge-biet häufig zu Gesicht bekommt.

Damit sind zwei Fragen verbunden. Eine eher allgemeine und eine wissenschaftliche:

- Wie 'unberührt-natürlich' ist der Flusskorridor der Loire mittlerweile? Eine Anregung zur Differenzierung.

- Ist in hoch-dynamischen Fluss-Lebensräumen der Grad der Naturnähe ein Faktor, der das Eindringen fremdländischer Arten maßgeblich beeinflusst?3

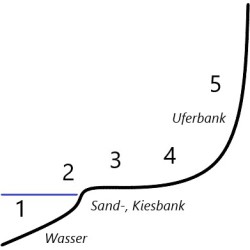

Die denkbar einfachste Gliederung der Vegetation im Loire-Flusskorridor kann sich an fünf bei Mittelwasser (MW) diff-erenzierbaren Standorten orientieren. Die Vegetation

- unter Wasser

- schwimmend-flutend

- auf den frischen Sand- und Kiesbänken

- auf den älteren Sand - und Kiesbänken

- an der Uferböschung.

Noch höher gelegen finden sich häufig Ei-chen- und Robiniengehölze, bzw. Quecken-reiche Sandrasen.

1

In der Loire findet man ufernah im Rückstrombereich und anderen weniger dynami-schen (Sedimentumlagerung!) Gewässerteilen die Arten Durchwachsenes Laich-

kraut, Kamm-Laichkraut, Knoten-Laichkraut, Ähriges Tausendblatt, Nuttalls Wasser-

pest, Dichte Wasserpest. Bei Iguerande wurden noch Großes Nixkraut und Krauses Laichkraut beobachtet. Bilder dieser Arten findet man bei den Wasserpflanzen.

2

Durch die Einführung des süd-/mittelamerikanischen Heusenkrauts (Ludwigia gran-diflora) hat sich an der Loire in den letzten Jahrzehnten eine auch optisch prägende Schwimmdecken-Vegetation gebildet. Unterstand für Jungfische. Stirbt es ab, eine beträchtliche organische Belastung. Die aus derselben Weltregion stammende Nutria (s.o.) frisst die Pflanze.5

3

Auch bei diesem Lebensraum wird offensichtlich, dass sich zu den ursprünglich hier heimischen Arten beispielsweise viele giftige und nichtheimische Weide- und Acker-wildkräuter (z.B. Spitzklette, Gemeiner Stechapfel) gesellt haben. Das im Loire-Kor-ridor häufigste 'Uferröhricht' ist die Hühnerhirse (Echinochloa crus-galli) ein weltweit bedeutendes Ackerunkraut. Solche Arten bestimmen vielerorts das Vegetationsbild.

Charolais-Rinder. Untrennbar mit dem Flusskorridor ver-bunden. Ungemein attraktiv, aber durch ihre hohe Zahl mit nicht zu unterschätzenden negativen Folgen.

Charolais-Rinder. Untrennbar mit dem Flusskorridor ver-bunden. Ungemein attraktiv, aber durch ihre hohe Zahl mit nicht zu unterschätzenden negativen Folgen.

Die Ursachen liegen in der nahen, bzw. bis in den Flusskorridor reichenden land-

wirtschaftlichen Nutzung, wo es infolge der extensiven Beweidung und oft fehl-ender Weidepflege zu einer starken Ver-mehrung dieser Arten kommt, die mas-senhaft ihre Samen an die Loire weiter-geben.

4

Stabilisieren sich die flachen Sandinseln bilden sich bevorzugt Uferweiden-Gebüsche.

Die häufigste Art ist die Purpur-Weide.

5

Bei der Zusammensetzung der Auenwälder wird häufg die Schwarz-Pappel erwähnt. Diese findet sich in Reinform, durch das Einbringen (Wasserbau, Forst) fremdlän-discher Pappelarten und den daraus entstehenden Bastarden, zunehmend seltener. Ohnehin ist ihre Bestimmung schwierig. Bisweilen wurde in den ufernahen Auwald-streifen ein 30%iger Anteil des amerikanischen Eschen-Ahorns ausgemacht.

D.h. auch die die Loire begleitenden Wälder, gleichen den ursprünglichen nicht.

1 Bei Niedrigwasser hat eine empfindliche Bootshaut im Ggs. zum festen Plastikrumpf nur Nachteile.

Im Vergleich zu Luftbooten spielt bei Starkwind ein spurtreuer (Rudereinrichtung) Faltkajak seine

Vorteile aus und im Unterschied zu Plastikbooten braucht es keine Rückhol-Logistik.

2 Jeder Paddlerin ist vertraut, dass die Flußlänge die günstigste Angabe der

tatsächlich gefahrenen Strecke ist. Für den Mittellauf der Loire dürfte bei

niedrigem Wasserstand eine 1,03fache Streckenlänge eine Näherung der

tatsächlich gepaddelten Distanz sein. Falls Trackingdaten, oder plausible kar-

tografische Daten vorliegen, freut sich Limnoterra über Hinweise.

Zur Karte entnommenen Flußstrecke (668 km) kommen weitere 10 - 30 km.

3 Die Entscheidung, Wasser aus skandinavischen Seen, oder z.B. dem Boden-

see fernab von Flussmündungen unter der Wasseroberfläche abzufüllen, ist

unkritisch. Für Flüsse gilt das nicht.

Ist man bei der Verwendung (funktionierender) Filter (Keramik+Aktivkohle)

hinsichtlich bakterieller Belastung auf der sicheren Seite, trifft dies für chemi-

sche Belastung (Schwermetalle, Blaualgentoxine etc.) nicht zu.

4 Häufig wird die Degradation der Vegetation in Flusskorridoren durch Neophyten im Zusammenhang

mit dem Wasserbau betrachtet. Dies hat für einige Arten seine Berechtigung. Angesichts des immer

noch weiter zunehmenden Diasporendrucks aus dem Umland - es wird alles ausgepflanzt, was das

Sortiment der Pflanzencenter hergibt - finden sich mittlerweile unzählige fremdländische Arten, die

jegliche Lücke im natürlichen System ausnützen.

5 Lambert, E., Coudreuse, J., Dutartre, A. & Haury, J. (2009): Gestion des jussies en France:

implications des relations entre les caracteristiques des biotopes et la production de biomasse.

AFPP– 2me conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquati-

ques et autres zones agricoles. Angers 28 et 29 octobre 2009. 13 S..