Hier finden Sie Limnoterra

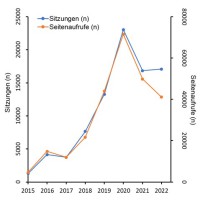

MEta-information LIMNOTERRA

Bäume in Stuttgart

Mit einem Gegenentwurf zu solchen städtischen Grünkonzepten, die ökologische Prinzipien ignorieren und damit leider Symbolökologie sind, vertritt Limnoterra keine normative Stadtökologie, sondern

ermuntert, das übliche Planungskorsett abzustrei-fen und um die Option "Wilde Bäume" - jene Gehölze, die sich ohne Zutun des Menschen ansiedeln - wenigstens zu erweitern.

Ein solcher Ansatz ist nicht besser oder schlechter als immer dieselben Baumschul-Klimabäume zu pflanzen. Nur, wilde Bäume bzw. Gehölze sind autonom - d.h. für ihr Überleben sorgen die von uns gewährten Voraussetzungen, nicht die hohen Erhal-tungskosten.

Ob Autonomie im durchgestalteten Stuttgart überhaupt zulässig ist, können Stadt-gesellschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung glücklicherweise frei entscheiden.

Es ist aber zu hoffen, dass durch in den letzten Jahrzehnten gewachsene vertiefte Einsichten in ökologische Zusammenhänge und Verständnis von Größenordnungen (ob?), nicht mehr jedes vertikal

wachsende oder mobile Bäumchen als zukunftwei-send bejubelt, sondern Möglichkeiten und Grenzen stadtklimatischer Adaption endlich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit kommuniziert werden.

Kontext

Bäume sind ein bewegendes (Wanderbaumallee), wichtiges (Stadtbäume) und von der Stadtverwaltung in Stuttgart (Baumkataster) viel beachtetes Thema. Stuttgart ist eine einigermaßen grüne Stadt (im Ranking der Großstädte Deutschlands Platz 45 von 79), wobei das Stadtzentrum deutlich abfallen dürfte. Der Stellenwert von Baumpflanzung, Dachbegrünung und Entsiegelung wurde aber längst erkannt.

Dennoch erscheinen zu dem Komplex Baumpflanzung-Klimawandel-Nachhaltigkeit ergänzende Überlegungen sinnvoll, die das Thema vom

- öffentlich-politischen (...mehr Grün, mehr Bäume, Stadtbäume retten...)

- gärtnerisch-planerischen (...schmale Krone, ornamental...)

- in den ökologischen Bereich (ökologische Prinzipien & Stadt)

erweitern. Dies vor dem Hintergrund, dass Vegetation der Stadt von Planern, Archi-tekten und Stadtverwaltungen als grüne Infrastruktur wahrgenommen, ein Eigenle-ben zwar vermutet, aber selten toleriert wird. Welcher Architekt/Planer lässt sich schon gerne seine Gestaltungsautonomie - zumal von Pflanzen! - beschneiden.

Die allgemeine "Problemanalyse Stadtbaum" ist

abgeschlossen. Die Frage, wie das Miteinander von Menschen, Haustieren und Bäumen in der Großstadt verträglich ge-lingt, offen. Die Vorschläge von National Geographic und Baumexperten,

Anwohner-Gießgemeinschaften für Bäume zu bilden, kein Streusalz zu verwenden, den Hund nicht immer an den selben Baum pinkeln zu lassen, das Fahrrad wg. Rindenschäden nicht an einen Baum zu ketten

und die Baumscheibe einzusäen, zielen auf kollekti-ves Wohlverhalten und Verständnis für die Lebensumstände eines Baumes.

Reicht das?

Durch räumliche Restriktionen, wie Ver-sorgungsleitungen, Verkehr u.a., werden Bäume nur noch auf wenigen

Eignungs-flächen gepflanzt. Was Wunder also, daß die Flucht in die architektonische Vertika-le, zunehmend attraktiv erscheint. Auch die Idee mit horizontalen 1,4-Meter-Ligu-ster-Bäumchen

Klimawandel-Anpassung betreiben zu können, wird im Bioökono-mie-Gleichklang medial zelebriert.

Technische Lösungen eines Nebeneinan-der - Versorgungsleitungen und richtigen Baumwurzeln/richtigen Bäumen - gibt es, finden sich aber in

keinem Stuttgar-ter Konzept.

In diesem Zusammenhang wird auch die weit verbreitete Auffassung hinterfragt, Na-tur in der Stadt bedürfe laufend unserer Hilfe, andernfalls in Hitzesommern alle Bäu-me verdursten würden.

Welche Einzelmaßnahmen die Landeshauptstadt Stuttgart zur Anpassung an den Klimawandel heute präferieren soll, ist hier nicht Gegenstand. Hingegen wird ver-sucht, allgegenwärtige, leider nur scheinbar plausible Positionen, die laufend im Zu-sammenhang mit "Grün in der Stadt" geäussert werden, zu relativieren.

So wäre es an der Zeit, Stuttgart in seinem Wassereinzugsgebiet (Nachhaltigkeitsdi-mension!) als Ausgangspunkt einer flächenwirksamen

Klimaanpassung zu verstehen. Die städtische Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen ist daher sinnvoll, hingegen sind es die im medialen Fokus stehenden Nischenprodukte wie Wassersack-Bäume,

Horizontalbäume, oder bewässerter Dachwälder und Mooswände nicht. Vielleicht braucht es aber solcher - ökologisch betrachtet - Kuriositäten, um den sehr langen Weg zu nachhaltiger

Klimawandel-Anpassung kurzweiliger zu gestalten und das Ver-trauen, nicht etwa in Baumphysiologie, sondern in Bewässerungstechnik, zu fördern.

Grundsätzlich gilt, dass, was alle unbedingt schützen wollen und gar nicht in der Stadt vermuten - natürliche Prozesse - nachhaltiger funktionieren als Technogrün.

Spontane Gehölzaufkommen pfeifen auf

- Innovative Grünideen (dabei geht es oft nur ums Geld)

- Wissenschaft (stagniert bei hoher Komplexität oft in der Problembeschreibung)

- Architekten und Planer (Grün im Griff bei meist hohen Folgekosten).

Sie benötigen nicht allein der städtischen Verwaltung und ihrer Gärtner, sondern einer verständigen Stadtgesellschaft und der zeitgemäßen Auseinandersetzung (z.B. Kowarik et al.

2021) mit der Ökologie aktuell ablaufender, bzw. längst abgelaufener Invasionsphänome. Auch die nur vordergründig verständliche restriktiv-konservative Haltung von Umweltverbänden und

Umweltbehörden gegen neophytische Gehölze engt Handlungsspielräume ein.

Wohlbemerkt: es geht um Gehölze in der Stadt - nicht im Offenland bzw. im Forst.

Epitaph

„Vor unserem Haus wuchs ein schöner, gesunder Blauglockenbaum, der Vögeln und Stadtbienen Unterschlupf und Nahrung bot – heute wurde er gefällt….

Wenn ich den Baum vor unserer Haustür nicht retten kann, wie soll ich verhindern, dass im Amazonasgebiet Bäume fallen.“ (J. G. Diaz, Stuttgart. Die Zeit

12.3.2020).

Vielen Baumarten in Stuttgart sagt das Klima zu

Für die mittlerweile überall in Stuttgart (und anderen Städten sowie jedem Auto-bahnmittelstreifen) spontan etablierten Gehölzneophyten Götter- und Blauglocken-baum, Eschenahorn und Robinie sind weder Risikoanalysen mehr angezeigt, noch lassen sich diese Arten heute noch zurückdrängen.1

Man sollte sie akzeptieren2 und ihre weitere Ausbreitung als natürlichen Prozess anerkennen. Unter Umständen sind solche Arten ein wichtiger Mosaikstein bei der Anpassung an strukturell degradierte, versiegelte und versalzte Böden und den Kli-mawandel in der Stadt.

Baumkataster und Statistiken, die Baumarten in Stuttgart und anderen Städten bi-lanzieren, erfassen fremdländische Baumschösslinge in Warteposition nicht. Deren Zahl übertrifft die der gepflanzten Bäume bei weitem. Eine Baumschule könnte ihren gesamten jährlichen Bedarf an Setzlingen in Stuttgart decken.

Kleine Bio-Kreislaufwirtschaft

Ohne weiteres könnte ein findiges Start-up tausende - hier etwa 100 (Blau-glockenbaum) - städtische Keimlinge von Baustellen und anderen ruderali-sierten Plätzen entnehmen und ein Jahr später der gleichen Stadt die auf einen Meter angewachsenen Exemplare als Klimabäume zum Stückpreis von € 29,95 verkaufen (nur etwas das ver-kauft werden kann, hat einen Wert).

D.h., solche ungeplanten Baumarten würden, liese man sie einfach wachsen, Stutt-gart innerhalb von 20 Jahren in einen ensiegelten, vollständig begrünten, halbschat-tigen Abenteuerspielplatz verwandeln. Rücksichtslos hätten sie in kürzester Zeit ent-scheidende Schritte wirksamer städtischer Klimawandelanpassung vollzogen, was ein Planungstross aus Politik, Verwaltung, Künstlern, Architekten und flankierende Wissenschaft in ähnlichen Zeiträumen nie erreichen würde. Schließlich geht es um die Schaffung funktionierender adaptiver ökologischer Systeme und nicht um die Verwirklichung einzelner - teils besserer, teils schlechterer - disziplinärer Ideen.

Ob sie das alles dürfen, interessiert Bäume nicht die Bohne.

Niemand käme auf die Idee diese Gehölze mittels grüner Plastikgießkannen, oder Gießfahrzeugen "Weltklima in Not - Stuttgart (gießt) handelt" und computergesteu-ertem Gießfahrzeug-Fahrtenprogramm mit Wasser zu versorgen. Sie sind kein Pfle-gefall wie der Wassersack-Baum nebenan - sie wachsen einfach. Warum eigentlich?

Ökologie und nachhaltige Klimawandelanpassung. Das alles steckt in der Antwort.

Betont sei an dieser Stelle, dass hier nicht tendenziell-stadtfeindliche Modelle2 propagiert, sondern zunächst ökologische Prinzipien gedacht werden.

Bei gesellschaftlichem Konsens, könnte man sie testen und fördern.

Darf es eine Spur wilder sein?

Im Gegensatz zu überall gepflanzter Baumschulware mit unangepasstem Wurzel-

ballen, brauchen die ungewollten Bäume keine Wassersäcke, weil sie ihr Wurzelsys-tem direkt am extremen Keim- und Wuchsort entwickeln³ und mit Hilfe einer ausge-klügelten Sensorik dort Wurzeln

hinschicken, wo Wasser ist. Bei Stadtplanerinnen

Architektinnen/Stadtverwaltung/Gemeinderat/Umweltschutzämtern & -verbänden kein Thema. So werden Baumschulware und Bewässerung alternativlos.

Zweifellos ist es eine freundliche Geste von Firmen, Versicherungen, Banken u.a., Bäume zu verschenken. Dennoch sollten bei Pflanzungen in Städten nicht Sorten-kataloge, publicity und "Hauptsache

geschenkt" die bestimmenden Kriterien sein.

Beispiel: Der Amberbaum

Neben dem Amberbaum aus Auwäldern Nordamerikas säumen weitere fremdländi-sche Arten wie Rot-Ahorn & Manna-Esche die Straßen (Beispiel Am Kräherwald).

Es handelt sich dabei, wie bei den spontan in Stuttgart aufkommenden Baumarten um Neophyten4, genaugenommen aber um kostenintensive Neophyten.

Ökologischer Wurzelabdruck?

Sind Gedanken über den ökologischen Wurzelabdruck aufgepäppelter, mehrfach umgepflanzter, transportierter und dauerhaft bewässerter Bäume & Horizontalbäume in Klimawandelzeiten völlig abseitig? Eschenahorn und Blauglockenbaum brauchen lediglich Platz und Versickerungsmulden (Wasserretention) und vor allem Bewohner, Garten- und Friedhofsämter, Stadtplaner, Architekten, die mit einer solchen kosten-losen Ressource umgehen mögen/können. Gehölzbestände schaffen interessante und lehrreiche Formen von Natürlichkeit in der Stadt, wie man überall sehen kann.

Denkt man nur noch an hipp-gestaltete und zu bewässernde Grünfassaden, in die Horizontale gezwungene Bäumchen und von Tiefladern transportierte Dachbäume aus Niedersachsen5, Klimabäume, Computer-gesteuerte Gießinfrastruktur und Akti-visten-Bonus, sieht man freilich den Wald nicht, der darauf wartet - ganz ohne unser zutun - zu wachsen.

Der nachstehend näher beschriebene Chinesische Götterbaum hat es mittlerweile in die Unionsliste hoch-invasiver Arten geschafft. Die kritische Einschätzung ist nicht

falsch, kommt aber leider 100 Jahre zu spät. Vor Invasionen schützt man sich, bevor deren exponentielle Vermehrung und Ausbreitung beginnt. Dies gilt auch für exoti-sche Baumarten, die wir auch heute

noch überall pflanzen/freisetzen.

Mit deren Ausbreitung, ob in Berlin (Beiratsbeschluss NL-27-01-21), Frankfurt a.M., oder Stuttgart, dürfen wir uns dann in Zukunft herumschlagen, ändern aber nichts. Weder ist unser Umgang damit adäquat, noch haben wir daraus gelernt.

In der Stadt Natur zulassen und würdigen: für die Stadtbevölkerung die größte aller Herausforderungen.

Da die angesprochenen Arten von alleine in kürzester Zeit offene Flächen einnehmen würden, besteht heute weder der Zwang und schon gar keine Eile, „Zukunfts- oder Klimabäume (was ist ein Klimabaum?)“ zu produzieren und überall zu pflanzen. Derzeit wird lediglich der aus meist naheliegenden Gründen eingegangene/ungelieb-te Bestandesbaum am Straßenrand durch einen Baum südlicher Provenienz ersetzt. So wie dies i.d.R. geschieht, folgt man keinem klimatisch wirksamen Konzept, da die Restfläche auf denen ein Baum

- steht

- Wasser aufnimmt

- eine klimawirksame Krone entwickelt6

- sowie Fäkalien & atmosphärische Stickstoff-Einträge verstoffwechselt

wegen der städtischen Siedlungsdichte i.d.R. kaum erweitert wird. Die bisweilen präferierten mobilen Bäume, sind wegen unzureichender Wurzelmasse und Boden-volumen nicht in der Lage, eine großvolumige Krone mit Wasser zu versorgen. Das Argument, sie wären klimawirksam, ist daher zu hinterfragen. Aber vielleicht werfen sie ja ein wenig Schatten.

Haltungswandel im Klimawandel?

- alte Parkanlagen unter keinen Umständen der Bebauung preisgeben

- spontane Gehölzsukzessionen in der Stadt als eine mögliche Option, mit

sich daraus ergebenden (persönlichen) Konsequenzen, begreifen - lernen, spontane Vegetation in gebaut/versiegelte Strukturen einzubin-

den (z.B. in lokale Oberflächenabfluss-Einzugsgebiete wie Marienplatz,

Pariser Platz) - etwas lernen, über Gehölz-erhaltende Infrastruktur; damit Baumbestände

alt werden können - Vegetation in der Stadt immer in Zusammenhang mit lokalen Wasser-ressourcen (Niederschlag & Einzugsgebiet - nicht Bodensee!) denken

- sich nicht darüber sorgen, Gärtnerinnen wären damit ihrer Verdienstgrund-

lage beraubt. Statt mit der permanenten Nachlieferung-Pflanzung-Kompost-ierung und technischem Erhalt von Stadtgrün, wird (dies ist kein Plädoyer gegen Tulpenbeete und Baumschulen) mit gelingenden ökologischen Konzep-tionen Geld verdient - sich von der Vorstellung, dem Klimawandel in der Stadt aktiv zu begegnen gelänge störungsfrei, nach dem Motto „so wie bisher und als Zugabe beein-druckendes Techno-Grün“ verabschieden

- Ökosystemleistungen in Wert setzen - Versiegelung (Autoinfrastruktur) negativ in Wert setzen

- dies nicht als pauschale Kritik verstehen. Innovatives gerne hochjubeln, aber darüber nicht vergessen, es in seiner Wirksamkeit/Nachhaltigkeit auch qualifiziert zu beurteilen

- schauen, wie weit man in anderen Städte in diesem Zusammeng bereits denkt

- man kann heute damit anfangen

1

Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts werden durch globale Handelsströme tausende weitere Tier- und Pflanzenarten in Mitteleuropa einwandern. Im Gegensatz zum Zauberlehrling, bei dem ein Zauberspruch genügte, dem Treiben Einhalt zu gebieten, werden verstärkte Eindämmungsmaßnahmen, angesichts unserer einstigen und heutigen Ahnungslosigkeit - es wird alles gepflanzt, was der Markt, bzw. das grüne Werbebudget hergibt - bestenfalls zu einer moderaten Verlangsamung der Pflanzen- und Tierinvasionen beitragen.

2

Es lässt sich problemlos entscheiden, wo - etwa wegen zu erwartender Schäden an Gebäuden - gerodet

werden muss. Man könnte zur Frage Erhalt ja/nein die Anwohner befragen „Darf der das“ und erhält so

ein quartierbezogenes Stimmungsbild, ob Klimaanpassung oder Parkplätze bevorzugt werden, ohne dass die Stadtverwaltung sich dem Vorwurf aussetzt, Anwohnerwünsche zu

ignorieren. Moderieren statt bestimmen.

Inwieweit grünen Stadtutopien bisweilen ein „tendenziell stadtfeindliches

Modell“ unterliegt klärt der Artikel von F. Lohrberg (2002): Die ökologische Stadt - eine Absurdität. Landschaftsplanung.NET. 1 -

3.

3

Forscherinnen, die aufzeigen, dass etwa Südost-europäische (u.a.) Baumarten in Deutschlands Städten besser performen als einheimische,

vergleichen in der Regel Baumschulware und kaum sich vom Samen bis zum ausgewachsenen Baum entwickelnde heimische Baumarten, also solche, die neben einem

(städtischen) Adaptationsprozess auch einen Ausleseprozess durchstanden haben. Nun sind schnelle Anpassungsschritte der Städte und Gemeinden an den Klimawandel zweifellos

begründet, aber warum fokussiert man auf nur zwei Alternativen (Baumarten/Bewässern) mit erheblichen Nachteilen?

Vielleicht weniger das Problem politischer Überzeugungen, als vielmehr Ausdruck einer angesichts der Herkulesaufgabe Klimawandelanpassung im Stuttgart-21-Umfeld immer schon marginalisierter, nun aber

erstarrter Umweltverwaltung.

Reuter, U. & R. Kapp (2019): Studie zur Umsetzung von kommunalen Klimawandel-Anpassungsmaßnah-

men in der Stadt Stuttgart. 42 S.. „Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Zusammenarbeit der

Ämter in der Stadtverwaltung auf unterschiedlichen (Standard-)Prozessen/Vorgängen basiert, die im Einzelfall nicht immer geeignet sind, gemeinsam eine Anpassungsmaßnahme umzusetzen.“

4

Spätestens, wenn diese Gehölze reichlich fruchten, werden sie sich ebenso unkontrolliert über das Stadtgebiet ausbreiten, wie heute

Blauglockenbaum, Götterbaum und Eschenahorn, die dafür über 70 Jahre Gelegenheit hatten. Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen und wie zeitgemäß sind die vielen Be-kämpfungsanleitungen für

neophytische Gehölze, wenn die meisten als „Klimawandel-Zukunftsbäu-me“ von der Forstwirtschaft bereits gesetzt und die Arten ohnehin in jeder Baumschule erhältlich sind?

Definitiv gibt es auch keine wissenschaftliche Basis, wonach es etwa eine Vorsorge/Sicherheits-Schwelle durch eine Deckelung

(Kontrolle) des Anteils auf 25% fremdländischer Gehölze in Baden-Württembergs Forsten gäbe.

Vor baumlosen Steppen (Peter Hauk MdL; Forstwirt) muss man sich in Baden-Württemberg nicht fürch-ten, weder in der Stadt, noch auf dem Land. Vor 'Stimmungspolitik' und dem unbedingten Willen alles zu gestalten, schon.

5

Wenn wenige Quadratmeter vertikales Grün heute - bis zum Schneebruch - wirksamen Klimaschutz bedeuten und diese horizontal wachsenden Bäume mehrere zehntausend Euro kosten (VHS, Rotebühl-platz) ist zu fragen, ob eine solche „Ökologisierung des Bauens nicht zur reinen Statuspflege geriert, zum Prestigeobjekt einer Bevölkerungsgruppe, die ihr grünes Gewissen weithin sichtbar demonstriern will“ (H. Rautenberg; Die Zeit 11.2.2021). Wie lang dürfen Bäume horizontal wachsen, bis sie selbst und ihre Aufhängungen kollabieren? Sind die aus Stabilitäts (Gewichts)gründen kleinen Krönchen tatsächlich relevant für das Stadt-Klima, wie vielfach zu lesen ist? Wie sind solche Gewächse hinsichtlich des Kronen(wasser)rückhalts bei Starkregenergeignissen - durchaus ein Stuttgarter Thema - zu beurteilen? Genug Gründe also, über ökologische/selbsterhaltende und vor allem nicht nur öffentlichkeitswirksame Vegetations-Konzeptionen für die Stadt nachzudenken.

Zur Dachbaum-Pflanzung der neuen Calwer-Passage (Stuttgart) wurden im Mai 2021 bis

zu 10 Meter

hohe Bäume aus einer Baumschule in Niedersachsen verwendet. Überschlagsweise wurden bei dem Tieflader-Transport 1t Kohlendioxid freigesetzt. Bei einer jährlichen Bindungskapazität von 10

kg/CO2

haben die Dach-Bäume in Stuttgart demnach 10 Jahre (Assimilations-)Bringschuld, bis sie selbst klima-neutral werden.

Dabei geht es nicht darum, ein „zukunftsweisendes und unverwechselbares architektonisches Konzept“

(Ferdinand Piëch; Bauherr) und „Leuchtturmprojekt, das in

nordeuropäischen Breiten seinesgleichen sucht“ zu unterminieren, sondern

darauf hinzuweisen, dass eine schlagartige Etablierung eines Dach-wäldchens hinsichtlich der CO2-Bilanz fragwürdig war, während der Rückgriff auf lokale Jungbäume eine

völlig unkritsche Entscheidung gewesen wäre.

Wie überall gilt auch bei der sog. Ökologisierung des Bauens: Je mehr Superlative im Spiel sind, umso genauer sollte man hinsehen.

6

Etwa: Platanen mit einer quadratisch zurechtgestutzten Krone, damit eine architektonisch bedeutsame Fassade nicht verdeckt wird, oder weniger lästiges Laub anfällt, dokumentiert Gestaltungswillen/städt-ische Ästhetik - mehr aber nicht. Da Bäume ohne Krone nicht wachsen (der ideale Architekten- und Stadtplanerbaum), binden sie weder nennenswert CO2, noch erreicht ihre Transpirationskühlung ein wirksames Niveau.