Hier finden Sie Limnoterra

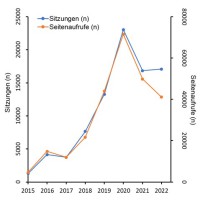

MEta-information LIMNOTERRA

Risikoanalyse von Neophyten

Das Beispiel Bastardindigo (Amorpha fruticosa)

Das Bundesnaturschutzgesetz bestim-

mt, „...die Auswirkungen der Ausbrei-

tung (invasiver Arten) zu vermindern, soweit der Bekämpfungserfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderli-

chen Aufwand steht.“

Bereits weit verbreitete und etablierte Neophyten lassen sich zwar lokal be-

kämpfen, doch meist

- unter hohem Aufwand

- mit ungewissem Ausgang

- nicht nachhaltig.

Was ist mit Vorbeugen?

Es bestehen nur ansatzweise Vorstellungen darüber, ob prognostiziert werden kann, wie (noch) nicht etablierte Arten in der Lage sind, in die heimische Vegetation einzudringen. Zur Beurteilung der Invasivität von Arten ist dabei vor allem der Landschaftsmaßstab relevant.

Warum?

Weil hier entscheidende Nutzungsänderungen erfolgen und hier der Ausgangspunkt einzuleitender administrativer Maßnahmen liegt. Mit der Zielvorgabe, für diese Maßstabsebene Aussagen bereitzustellen, wird die unüberschaubare Fülle (häufig) redundanter biologisch-ökologischer Artmerkmale nicht ignoriert, dafür aber sinnvoll relativiert.

Ergebnis und Handlungsanweisung

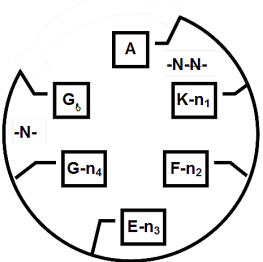

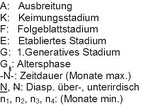

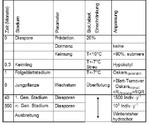

Das Beispiel Bastardindigo zeigt, dass nur wenige „relevante“ Arteigenschaften für eine begründete Risikoeinschätzung (Invasionsszenario) genügen. Das Konzeptio-

nelle Modell legt nahe, dass nach überschreiten einer kritischen Populationsgröße, die invasive Besiedelung des Bastardindigo entlang degradierter Auen (Polderflut-ungen, Anstieg von

Sümpfungswässern, Gewässervernetzung) einsetzen kann. Initialvorkommen der Art sind daher zu roden.

Für zwischenzeitlich etablierte neophytische Gehölzarten stehen Rodungen

außer Verhältnis zum erforderlichen

Aufwand.

Differenzierte Risikoanalysen wurden von Limnoterra auch für den Schmetterlings-

strauch (Buddleja davidii) und den Baumtabak (Nicotiana glauca) erstellt.