Hier finden Sie Limnoterra

MEta-information LIMNOTERRA

Douglasie, Waldumbau, Klimawandel

Unter dem Druck des Klimawandels be-steht in Baden-Württemberg seit Jahr-zehnten die Forderung, dass Forstwirt-schaft, Holzindustrie und Naturschutz zu einem echten Dialog gelangen sollten (z.B. Reif 2010).

Während der „Neophytenzug“ in Städt-en längst abgefahren ist (Bäume in Stuttgart), wurde für Baden-Württem-bergische Wälder die Entscheidung, welcher Mischungsanteil fremdländi-scher Arten toleriert werden kann, 2020 gesetzlich verankert und steht in der Phase der flächigen Umsetzung.

Limnoterra möchte mit wenigen Wald-Bildern zum Thema Douglasienanbau in Ba-den-Württemberg einen Beitrag leisten.

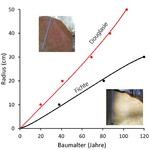

Bestand 1: Die nordamerikanische Douglasie (Pseudotsuga menziesii) erschafft auf geeigneten Standorten in Baden-Württemberg Waldbilder, denen sich selbst Natur-schutz-Bewegte kaum entziehen können. Solche Stämme machen auch Försterinnen und Holzindustrie glücklich. Der Massenertrag der Douglasie ist unter entsprechen-den Bedingungen bis zu 50% höher als bei der Fichte.

Daneben findet man aber auch ganz andere Douglasien-Bestände.

Bestand 2:

Zwei Neophyten - Douglasie und Kleinblütiges Springkraut – Pflanzendiversität im Wald fast null. Das liegt nicht am Kleinblütigen Springkraut - Neophyten suchen und finden nur die waldbaulichen Fehler. Die Tatsache, dass negative Auswirkungen von Douglasienanbau auf die Artendiversität (Fauna-& Flora) mit der von Fichte

- an die hat man sich gewöhnt - gleichzusetzen ist, entkräftet oder bekräftigt gar nichts, da die heimische Fichte bis auf einige Sonderstandorte (natürliche Vorkommen), ohne gezielte Aufforstung in

Baden-Württemberg keine Flächendominanz erreicht hätte.

Bestand 3:

Douglasien-Pflanzungen auf der Schwäbischen Alb. Hier war die Fichte (im Hinter-grund) bereits nicht standortsgemäß und ebenso wenig ist es die neu eingebrachte Douglasie. Trotz Kenntnis der Anfälligkeit der Art gegenüber Kalk im Oberboden. Eisenmangel-Douglasien neben Naturverjüngung der Buche.

Die Douglasie wird nach der schwarzen Liste des Bundesamtes für Naturschutz als invasiv, vom Forst dagegen als nicht-invasive „bewährte Gastbaumart“ eingeschätzt. Einundzwanzig Forstwissenschaftler (DVFFA) wenden sich daraufhin mit einem offe-nen Brief an das Bundesamt für Naturschutz (BfN) um ihm fehlende Wissenschaft-lichkeit vorzuwerfen. Solche Diskrepanzen - Medien und Öffentlichkeit dürfen ihren Meinungshorizont erweitern - sollte sich Wissenschaft1 nicht leisten, sofern sie noch zwischen Parteinahme, reiner (sinnfreier) Innovation und echtem Fortschritt - dazu gehören Nachhaltigkeit & Biodiversitätsschutz - unterscheiden mag.

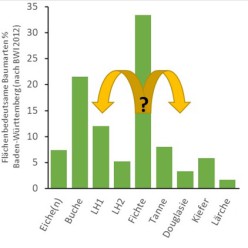

Worum sollte die Diskussion also gehen? Nicht so sehr darum, ob die in weiten Tei-len Baden-Württembergs standortsfremde Fichte (33% Flächenanteil) nicht teilweise

durch die ebenso standortsfremde und daneben nicht-heimische Douglasie (3% Flä-chenanteil) ersetzt werden könnte, eher, wie Forstwirtschaft den schon vor 300 Jahr-

en nicht nur von ihr geprägten, sondern stolz verbreiteten Nachhaltigkeitsanspruch kommuniziert und konkret (s.o.) umsetzt. Für den Naturschutz hingegen gilt, dass er oft das einzige Korrektiv

gegenüber hemdsärmeligen Macher-Annahmen darstellt, seine Einwände im Falle komplexer Sachverhalte auf Grund jahrzehntelanger Margi-nalisierung bisweilen leider oft widerlegbar sind.

Zweifellos eine wichtige ökologisch-land-schaftsprägende Frage, wie der hohe Fichtenanteil zukünftig „abgeschmolzen“ werden soll. Mit alternativlos, sollte sich niemand zufrieden geben.

Zu viele „Einzelfälle“ bei denen neophytische Gehölze großflächig Waldökosysteme in Baden-Württemberg mittlerweile devastieren (Spätblühende Traubenkirsche: früher Innovation - heute lästiges Unterholz; wie konnte das eigentlich passieren?2) geben bei verstärkter Einbringung fremdländischer Gehölze wenig Anlass3, auf einen kon-trollierten und in ökologischer Hinsicht befriedigenden Waldumbau unter dem Druck des Klimawandels zu hoffen.

1

Wissenschaft wird von jeweiligen Interessensgruppen heute nicht selten wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Ein reines Schaugerät, dass

man auch als Keule benutzen kann. Ökologische Fragen betreffen immer ökonomische und gesellschaftliche. Eine Kunst, wissenschaftliche Erkenntnisse in gesellschaftlich-verantwortungsvolle

Entscheidungen - die wissenschaftliche Erkennntnisse keineswegs mehr 100% abbilden müssen/können - zu überführen.

[Evolutionsbiologisch haben Bedecksamer der kleinen Gruppe der Nacktsamer schon vor geraumer Zeit

den Rang abgelaufen. Nacksamer zu denen Nadelhölzer zählen, dominieren aus diesem Grunde schwer-punktmäßig die klimatisch ungünstige (kalte) boreale Zone. Ihre anthropogene Verbreitung an wuchs-

günstigen Standorten des temperaten Laubwaldes (Deutschland), könnte man - etwas missgünstig -

als durch Forstwirtschaft und Holzindustrie, bzw. durch unsere Ansprüche herbeigeführten Rückschritt der Evolution betrachten].

2

Man pflanzt, schaut zu und die nächste bzw. übernächste Forstamtsleitergeneration erkennt plötzlich, dass der Eintritt in die exponentielle Ausbreitungsphase verpasst wurde, und man die Art nicht mehr im Griff hat (etwaige Ähnlichkeiten mit der Ausbreitung von COVID-19 sind nicht zufällig, sondern entspre-chende Fehleinschätzungen erfolgten in jüngster Vergangenheit durch experimentierfreudige Berufs-gruppen - Försterinnen, Imker, Landschaftsgärtner...etc. - geradezu systematisch). Wäre dem nicht so, und nur die Ausbringung fremdländischer Pflanzen- und Tierarten durch Privatpersonen wäre relevant, gäbe es solche massiven Probleme nicht.

3

Natürlich ist diese Darstellung in keiner Hinsicht erschöpfend, oder objektiv. Wenn die Baden-Württem-bergische Landesregierung (hier Fraktion Grüne; CDU, SPD FDP, AfD...) und wissenschaftliche Politik-beratung aber bereits zu folgender Haltung gelangt ist „Bei Neupflanzungen nicht-heimischer Baumar-ten müssen wir umsichtig vorgehen. Die Deckelung auf einen Anteil von maximal 25 Prozent ist wichtig, weil zunächst die Auswirkungen neuer Baumarten auf das Ökosystem beobachtet werden müssen und es gilt, Monokulturen zu vermeiden“, befinden wir uns im Stadium „hoffen und beten“.