Moose

Moose und Artendiversität

Moose sicher und einfach bestimmen

(Buchtitel). Schön, wenn das so wäre!

Warum soll es sicher und einfach sein, wenn fast immer ein Mikroskop zur genaueren Betrachtung der Blättchen (Phylloide) für eine einigermaßen fun-dierte Bestimmung notwendig ist.

Was einer Expertin mit jahrzehntelanger

Erfahrung (weiss z.B. welche Arten aus-geschlossen werden können) selbstver-ständlich erscheint, stellt sich Anfäng-ern und selbst weiter Fortgeschrittenen oft ganz anders dar.

Hinweise zu Schwierigkeiten, die Experten in ihrer eigenen Startphase zweifellos ebenfalls hatten, vermisst man in den vielen Narrativen schmerzlich. Leider ist die Bestimmung von Moosen meist recht zeitraubend, weil nicht jedes Moos so einzig-artig wie etwa das Ontario-, oder Fels-Rosenmoos ist. Auch macht es einen Unter-schied, ob während einer Sammelexkursion gut ausgebildete Moose angesprochen werden, oder ein Lebensraum vollständig charakterisiert werden soll und winzige/ atypische Exemplare zu bestimmen sind.

Hinzu kommt, dass Bestimmungsliteratur kaum ohne praktische Anleitung genutzt werden kann und nicht ohne Grund ist die Taxonomie der Moose im Fluss. Auch bei der Standortdiagnose findet man viel Widersprüchliches. Wichtig ist, dass man sich systematisch-sukzessive einen Überblick verschafft. D.h. Moose bestimmen, die man täglich zu Gesicht bekommt, oder man widmet sich einem charakteristischen (Moor, Fels, Borke) Lebensraum und erarbeitet sich das dortige Artenspektrum.

Die ab und an einsetzende Frustration wg. fehlerhafter Bestimmungsschlüssel und "schwierigen (taxonomischen) Familienverhältnissen" wird aber hoffentlich über zunehmende Faszination und das Wissen-Wollen mehr als kompensiert.

Mit einem Feldschlüssel (BBS, British Bryological Society) und guten Abbildun-gen, sollten die ersten Schritte gelingen.

Zusätzliche Informationen erhält man bei der BLAM (Bryologisch-lichenologi-sche Arbeitsgemeinschaft für Mitteleu-

ropa e.V.).

Bei Studierenden biowissenschaftlicher Fächer an Hochschulen und Universitä-ten ruft der Vorschlag sich mit Moosen, Flechten und Algen zu beschäftigen, meist nur noch ungläubiges Erstaunen hervor.

Kaum mehr erfahren sie während ihres Studiums die Faszination des Erkundens mikroskopischer Welten mit Binokular und Mikroskop. Dies liegt nicht daran, dass

es an entsprechenden Lehreinrichtungen an Binokularen und Mikroskopen (Überall stehen die Symbole der Wissenschaft angestaubt herum) mangelt, sondern an feh-lender motivierender Anregung und kaum

existentem Kursangebot.

Der Tiefpunkt der Vermittlung taxonomischer Kenntnisse wurde innerhalb der UN-Dekade der Biodiversität 2011-2020 erreicht (Artenkennerinnen). Wie soll Arten-vielfalt als Wert erachtet, geschützt oder wenigstens toleriert (Gepflegte Mau-ern) werden, wenn sie kaum mehr wahrgenommen wird? Seit etwa 2020 haben viele vegetationsökologisch arbeitende Institute nachgebessert und bieten Moos-kurse an.

Die nachfolgenden Bildergalerien zeigen eine Auswahl meist häufiger Arten in ihren Lebensräumen. Tatsächlich ist die Standortbindung der meisten Arten weniger eng, als die hier getroffene Einordnung nach ihrem Vorkommen nahelegt. Unmittelbar wird deutlich, dass Moose vor allem dort zu finden sind, wo ihnen Kräuter und Grä-ser den Vortritt lassen, sprich, wo es für sie selbst zu stressig wird.

Moose an Mauern und auf wenig begangenen Gehwegen/Treppen

Stein-, Sand & Erd-Standorte ohne (Tritt)-Störung

Moose des Waldbodens (meist stärker humos)

Moose auf Baum-Rinde, -Borke & -Basis

Moose auf Totholz (unterschiedliche Zersetzungsgrade)

Moose existenzfähig im extensiveren Grünland (Konkurrenz)

Moose an Ruderalstellen, Erd- und Bachböschungen

Moose und die Bioökonomie

1. Feinstaubbekämpfung

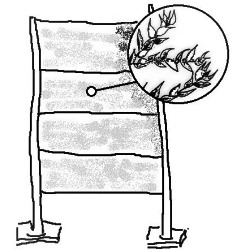

Die Aufstellung von Mooswänden zur Bindung von Feinstaub in Stuttgart und an-deren Städten zeigt, wie sich das ansonst im Freizeitrasen und auf

dem Garagen-

dach ungeliebte Grünzeug zum medialen Hoffnungsträger wandeln kann.

Bei Berücksichtigung der

-

Biologie der Moose,

-

Dimension der Mooswände

-

Grenzschichtphänomene

-

sowie des Versuchsdesigns

geraten solche Maßnahmen freilich zu Verzweiflungstaten nach dem Motto „wenn keine Technik mehr hilft, hilft uns vielleicht wieder die Natur“.

Nach 400 Millionen Jahren erfolgloser Bemühungen, so zu werden wie die Bäume, d.h. mit einem ordentlichen Stamm und Wasserversorgung bis in die obersten Blät-

ter, ist Moosen dies nun in kürzester Zeit durch Koevolution mit medienaffinen Startups, Politikern, Stadtverwaltungen und mittelständischen Unternehmen

ge-lungen. Die Moospflänzchen besitzen heute Beton- bzw. Edelstahlfundamente sowie

eine digital gesteuerte Wasserversorgung.

Chronologie von sechs Jahren zukunftsweisender biologischer Filtertechnik1.

Stuttgart und Amsterdam - ein Vergleich.

Lösen Moose Feinstaub-Probleme in Städten? Detaillierte Informationen.

Im Grunde ist es aber beruhigend, dass auch aktuell noch viele verarmte Kommu-

nen, ob nun in Baden-Württemberg (Calw) oder Nordrhein-Westfalen (Velbert, Heili-genhaus) u.v.a.m., über ausreichend Finanzmittel für die - aktuell Citybreeze oder Wallbreeze genannten -

Frischluftwunder verfügen.

Woher sollen sie auch wissen, ob Mooswände nun einen Nutzen haben oder nicht, wenn Bioökonomie auf der politischen Agenda steht, (Bundes)Fachministerien wie das Bundesministerium für Forschung und Bildung und Forschungsträger wie das Forschungszentrum

Jülich diese Produkte lancieren, EU-Förderprogramme (Horizon) hierfür 1,9 Millionen € bereitstellen, und Deutschlandfunk und ARD (2024) neuer-dings auch freischwebend - ohne Expertise, ohne Recherche - Hersteller-Statements

einfach nur wiederholen. Auch die 20 Uhr Tagesschau vom 19.5.2025 bietet der Firma einen 30s Werbeslot ("Umweltfreundliche Klimaanlage"). Zweifellos notwendig angesichts der mittlerweile stark

angewachsenen Moos-Fassaden Konkurrenz.

Um mit einer Ressource Geld zu verdienen und Unbedarften etwas von Moos zu er-zählen, muss man weder eine Beziehung dazu haben, noch etwas davon verstehen,

da Märchen aus der Natur immer verfangen. Eigene Expertise zu erlangen ist zeit-intensiv und anstrengend. Reines Gift für schnelle deals, schneller Startups, die die Zeichen der Zeit verstanden haben.

Auch bei "Jugend forscht" werden zahl-reiche extraktivistische In- & Outdoor-projekte - alle Jahre wieder - prämiert.

Wurden hier Lehrer Opfer eines medial erzeugten gesellschaftlichen Hypes, oder ist die Ausbildung wirklich so schlecht.

Mit der Tatsache, dass Moose Staub und Stickoxide in Pflasterritzen, Mauerfugen, auf Dächern und Scherrasen immer schon verstoffwechseln - Tag & Nacht, effizient, kostenlos & flächenbedeutsam - sollte man sich als Entrepreneur, Kommune, oder als Schüler betreuender Lehrer tunlichst nicht befassen.

Bereits eine überschlägige Sensitivitätsanalyse in welchem Maße ein paar Quadrat-

meter Moosfläche auch nur das Nahumfeld ("Umweltfreundliche Klimaanlage")

- redet man vom Stadtklima wird es abstrus - positiv beeinflussen, wäre definitiv zu frustrierend.

Überflüssig zu bemerken, dass angesichts der tausendfach im Internet kursierenden,

an anderer Stelle längst widerrufenen Behauptungen3, nachdenkliche Stimmen ohne

Interessenskonflikt - d.h. ausschließlich sachinhaltlich - ungehört verhallen.

2. Natur-Design-Konsum. Die Glücksformel

„Moos haben“ bedeutete umgangssprachlich schon immer „Geld haben“. Es lässt sich damit auch gut Geld verdienen. Etwa mit dem Gemeinen Weißmoos an deko-rativen Mooswänden im Büro, in Restaurants und der schicken Boutique.

Als Dekorationsartikel überleben die Polster kaum einen Monat, wenn sie nicht ohnehin totimprägniert wurden. Große Exemplare, wie die hier gezeigten, sind mehrere Jahrzehnte alt und wegen ihres langsamen Wachstums nur schwer dauerhaft zu kultivieren.

Und schon gar nicht ausgetrocknet in lichtarmen Restaurants.

Moose heißen eben nicht Grünalge oder Silomais, auch wenn Wissenschaftler von

Turbo-Torfmosen (Rettung des Welt-klimas) und Moosfassaden (Bewahrung der Städte vor dem Hitzekollaps) träu-men. Im Grunde tangiert Moose Inge-nieurskunst,

Prozess-Steuerung und der fromme Wunsch ihnen Massenzuwachs beizubringen wenig.

Und das ist auch gut so.2

Dass die Moosgattung Leucobryum (Weißmoos) in Deutschland wegen zunehmender Seltenheit (Bundesnaturschutzgesetz, EU-FFH Anhang

V und Bundesartenschutzver-ordnung) nicht entnommen werden darf, können Designer,

Floristen, Büroausstatter, Startups, Patentanmelder, Förder- und Finanzinstitutionen und Museumsbetreiber (Stadtpalais - Museum für Stuttgart; Ausstellung Feingestaubt; auf dem Aus-

stellungs-Flyer eine Weißmoos-Filtermatte) nicht wissen.

Es sagt ihnen aber auch niemand.

Warum Fachbehörden und Wissenschaftler diese Diskussion nicht führen wollen, mag an der Befürchtung liegen, damit Kindern den Schokohasen im Moos-Nest zu verwehren. Darum geht es aber nicht. Das Osternest ließe sich ohne weiteres aus dem Scherrasen vertikutieren.

Dafür geht es um die mittlerweile beachtliche wirtschaftliche Dimension, verschwen-dete Fördermittel, kollektivem brainwashing und nebenbei um das Verspielen tat-sächlich wirksamer städtischer Klimaanpassung.

Vegetationskundler sind selbstredend weiter dazu angehalten das Weißmoos, etwa im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung, im Gelände als geschützte und wert-gebende Art zu kartieren, während es massenhaft in hippen Büros - eine Naturtro-phäe (früher hing dort ein Geweih aus demselben gefühligen Grund) - vertrocknet.

Alternativ besser Moss-Graffitis? Natur-Aneignung mit dem Küchenmixer.

1

Das Zitat entstammt dem veröffentlichten Protokoll des Technischen

Ausschusses der Stadt Stuttgart. Die Kosten der Citytrees sowie die flankierende Pflanzung von drei (3!) Hopfenbuchen beliefen sich auf

€ 250.000. Das Amt für Umweltschutz ist bei Fragen der Stadtbegrünung nicht involviert, s. Umwelt-

schutz Stuttgart.

2018: Ein CityTree erbringt nach Herstellerangaben der Green City Solutions GmbH die Umweltleistung von bis zu 275

Stadt-Bäumen.

2021: Citytrees werden erneut als Option im Bürgerhaushalt genannt.

Anm.: Die von Ökologen oft geschmähten städtischen Scherrasen weisen vergleichsweise günstige

Bedingungen für die Sedimentation (Horizontalflächen hoher Rauigkeit) von Feinstaub

auf, der in ohnehin belasteten Stadtböden dauerhaft gebunden wird.

2

Wenn man etwas von Moosen lernen kann, so ist es, dass Langsamkeit, Beharrlichkeit und Widerstands-fähigkeit ein evolutionäres Erfolgsrezept sein kann, was so gar nicht zur Verwertungs-Philosophie und Bioökonomie passt.

Es ist nicht einmal nötig, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu lesen. Moose leben in einer oberflächennahen Grenzschicht (mm, cm), die mit der Atmosphäre, wie wir sie wahrnehmen, nichts zu tun hat. Die "Wirkungen" der Moose beschränken sich auf die Stabili-sierung ihres eigenen Mikro-Lebensraums.

Sie tragen nicht maßgeblich zur Verbesserung unseres Atmungs-Um-feldes in 1,70 Meter Höhe bei. Erst recht dann nicht, löst man die Grenzschicht auf, indem man mit Ventilatoren Luft durch ihre Polster bläst.

Die Natur- und Kulturgeschichte (Das Sammeln von Moosen) erlaubt mooskundlichen Laien - die im-merhin in Bundesministerien und Vergabegremien der Europäischen Union die Bewilligung öffentlicher Gelder in Millionenhöhe verantworten - sich selbst ein Bild zu machen.

3 Auch wenn hier schon zu viele Zitate unsäglicher

Berichterstattung von Qualitätsmedien ohne eigene

Expertise stehen, die ausschließlich Internetmeinung bei den Herstellern (die sich ins Fäustchen lachen)

kolportieren, hier eine aktuelle Verschlimmbesserungs-Meldung des Südwestrundfunks (26.4.2024).

„Aber ohne Moos nix los, dachte sich die Stadtverwaltung, und es

kam das nächste Moos-Projekt:

die "City Trees". Mobile Pflanzen-Wände mit viel Moos und Sitzgelegenheiten an mehreren Stellen in

der Stadt. Diese filterten nicht unbedingt den Feinstaub, aber sie kühlten die Innenstadt im Sommer

um 2 bis 3 Grad ab.“

Sie bezieht

sich auf Äußerungen des fachlich zuständigen Bauamts wonach Citytrees nicht zur

Luftrein-

haltung und Schadstofffilterung vorgesehen sind, es sich vielmehr um

Begrünungselemente mit Sitz-

gelegenheit zur Verbesserung des Stadtklimas handelt.

Meteorologen fragen! Recherchieren, oder wenigstens einen Gedanken daran

verschwenden, welchen

Abkühlungseffekt ein paar Quadratmeter vertikale Vegetation (wahrscheinlich war die Mooswand - s.o.

Bild - sogar trocken) hat und in welcher Entfernung von der (evapo)transpirierenden Fläche ein Kühl-

ungseffekt noch nachweisbar ist (gemessen wurde er - jedenfalls von Wissenschaftlern - nie).

Angesichts solcher 100 und 1000fach verbreiteter 'Informationen' handelt es sich nicht um

verzeihliche

Flüchtigkeitsfehler schwer arbeitender Redakteure, vielmehr führt auch das mediale Desinteresse an

naturwissenschaftlichen Grundlagen ohne Unerhaltungswert zu dem, was alle beklagen: Fake news.

4

Eine mögliche Lösung: Solange in Deutschland (und anderen europäischen Ländern) Kahlschläge von Wäldern akzeptiert werden, könnte man dort zuvor auch größere Mengen Moose entnehmen, da diese nach dem Eingriff ohnehin flächig absterben. Dadurch wären Moose nicht mehr das „letzte freie Gut“, dass zu kommerziellen Zwecken - einfach so - geplündert werden kann. So verständlich es ist, dass nicht jeder dem Wald Holz entnimmt, oder einem Moor Torf, so unverständlich, dass dies für andere Waldprodukte wie den Moosen nicht gilt. Privatpersonen, Waldkindergartengruppen und Moss-Graffiti-Produzenten fallen dabei vermutlich weniger ins Gewicht.

Hersteller von Moosprodukten bezeichnen Moose mittlerweile auch als nachwachsende Rohstoffe. Sprachlich ist die gebotene gesetzliche Regelung der Extraktion von Moosen aus der freien Landschaft (Waldumgebung) damit vom Tisch. Schleichender Biodiversitätsverlust - und am Ende war es niemand.