Artendiversität der Landschaft

Es macht einen Unterschied, ob man über den weltweiten Artenschwund regelmäßig über alle möglichen Medien unterrichtet wird, oder im eigenen Umfeld versucht, über die Gründe nachzudenken.

Es wird angenommen, dass im wesentlichen drei Aspekte zu berücksichtigen sind, um beispielsweise die Pflanzenarten-Vielfalt eines Lebensraums zu verstehen.

Unter Lebensräumen werden strukturell unterscheidbare Bereiche in Landschaft und Stadt, wie z.B. ein Feldweg, eine Parkwiese, oder ein

Feldgehölz verstanden.

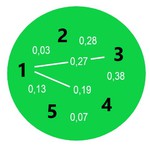

Die drei Faktoren von denen Vielfalt und Spezifität der Pflanzen abhängen sind

Die Bedeutung des Artenpotentials (1) ist trivial. Nur dort wo die Arten noch exi-stieren, können sie in den betrachteten Lebensräumen auch gefunden werden.

Standort (2) nennt man (etwas verquast) die Summe der Umweltbedingungen (Licht, Temperatur, Wasser), die den Wuchsort einer Pflanze, oder einer Pflanzen-gemeinschaft, prägen. Der

Standortsbegriff wird in den Biowissenschaften leider

fast immer falsch verwendet, nämlich als konkreter Wuchsort einer Pflanze. Wirtschaftswissenschaftler verwenden ihn (z.B. Standortsvorteil = Wirtschaftsfaktor) genau wie die Ökologen.

Jeder Quadratmeter der Landschaft wird von uns in irgend einer Weise genutzt. Die Art der Nutzung (3), die zyklisch jährlich, oder wöchentlich erfolgen kann (eggen, säen, ernten, pflügen; befahren, kehren, sandstrahlen), als auch unregelmäßige Störung, die die Vegetationsentwicklung beeinträchtigt/unterbricht, ist zu berück-sichtigen.

Der Feldweg

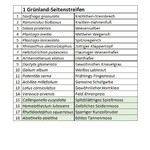

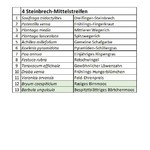

Abhängig davon, wie lange ein Feldweg - hier mit wassergebundener Decke - schon existiert und was sich in seinem Nahumfeld befindet, lässt sich über Besiedlungszeiträume und -möglich-keiten spekulieren.

Die Befahrungsintensität und Pflege (Nutzung, Störung) bestimmt die Aus-prägung der verschiedenen Kleinst-lebensräume des Feldwegs.

Wege werden im Zusammenhang mit Artenvielfalt nicht selten als negativ, z.B. als artenfeindliche Zäsur betrachtet. Das folgende Beispiel zeigt, dass das nicht zwangs-läufig sein muss. Nur findet man solche Wege in der Landschaft kaum mehr, und immer noch bekommen sie, da ihnen im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen keine Bedeutung beigemessen wird, eine Asphaltdecke verpasst.

Ähnliche Beispiele artenreicher Wegstrukturen gibt es im täglichen Lebensumfeld in Stadt und Land. Der oben gezeigte Feldweg zeigt

eine hohe Alpha-Diversität und eine hohe Beta-Diversität seiner Teillebensräume. Seine Beta-Diversität ist dabei höher, als zwischen den angrenzenden Wirtschaftsflächen.

Für eine Biotop-Verbundplanung1 müsste man hier eher das Wegenetz berücksich-tigen, als die 'naturnäheren' Wiesen & Äcker. Da entsprechende

Planungen aber fernab, nämlich am Computer auf der Datenbasis gesetzlich geschützter Biotope erfolgt, fallen lokal wichtige Aspekte oft unter den Tisch.

Da ein solcher Weg nicht im Rahmen des Biotopverbundes auftaucht, ist die Wahr-scheinlichkeit, dass sein Artenreichtum nach Ertüchtigung des Wegenetzes versch-windet, hoch. Eine grobe Schätzung der Länge aller Wirtschaftswege Deutschlands ergibt rd. 500.000 Kilometer, dies entspricht etwa dem 12fachen des Erdumfangs.

Ein Brückenschlag vom ignorierten Feldweg in eine globale Diversitäts-Dimension?

Die Trockenmauer

Die wichtigsten Aspekte zur Artendiversität von Trockenmauern finden sich hier.

1

Wanderweidewirtschaft (Transhumanz) war im Offenland die wohl wirksamste Form eines landschaftsübergreifenden Biotopverbundes. Straßen, die

ja auch der Verbindung dienen, unterbinden leider genau diese Form der Vernetzung von Lebensräumen, da Herden sie,

ohne Verkehrschaos anzurichten, nicht mehr queren können. Die Lebensraumausstattung

von Asphaltstraßen ist den Landschaften eher fremd, wodurch ihre Bedeutung als Eintritts-

pforten fremdländischer Arten schwerer wiegt, als ihre im Sinne des Artenschutzes, verbind-ende.

Vorstellungen man solle nach menschlich/wissenschaftlichem Artenverständnis vernetzen,

(...in der Natur hängt ja alles mit allem zusammen...) ist angesichts der Datenlage ein kühnes Unterfangen, ohne Gewähr auf Erfolg. Ersetzt man differenzierte Landnutzung, die nachweislich zu der

hohen Biodiversität der historischen Kulturlandschaft geführt hat, durch eine marktkonforme und reichert diese durch (vermutete) Vernetzungsstrukturen an, kom-pensiert dies meist gar nichts.

Fließgewässer die sich über Strahlwirkung kostenlos quasi selbst renaturieren - ohne den Landschaftswasserhaushalt einzubeziehen - ist ebenso

Teil kompensatorischer Vernetzungsillusionen des Menschen.